子供に”らしさ”を押しつけるのはやめよう。LGBTQ当事者が語る「これからの子育て」

2019/12/10

「LGBTQ」について、あなたはどれくらい理解しているだろう? 2019年11月25日に都内で、LGBTQとこれからの子育てを考えるイベントが行われた。登壇者のほとんどがLGBTQ当事者という中で、どのようなトークが繰り広げられたのか。講演の様子をレポートする。

男の子らしさ、女の子らしさって何だろう

あなたは自身や子供の体験を通して、こんなモヤモヤを感じたことはないだろうか。

幼稚園や保育園の名簿が男女別で、男の子の名前が先になっている。

「女の子なんだから」水色のランドセルは変だと周りに言われた。

「男の子なんだから」泣いちゃダメとしつけられた。

――世間はなぜこんなにも”性別”や”らしさ”に捉われているのだろう。

近年、日本でもLGBTQという言葉は浸透してきたものの、社会の空気やシステムの問題はまだまだ山積みだ。

そもそも”男の子らしい”、”女の子らしい”ってなんだろう? それを押し付けずに子育てするには、どうしたら良いのだろう? そんなモヤモヤを抱えていたFQ JAPAN編集部が参加したのが、今回のイベント『LGBTQ当事者が語る、”らしさ”を押しつけない「これからの子育て」』だ。

会場では一体どんなことが語られたのか。”らしさ”を押し付けない社会にするために、どう行動すべきか。ぜひこのレポートを最後まで読んで、あなたも一緒に「これからの子育て」を考えてほしい。

イベントレポート

性別ではなく、

「人が人を愛する時代」

登壇者による講演の前に、一本のビデオメッセージが流れた。そこに映っていたのは、りゅうちぇるさんだ。

りゅうちぇるさんは、SNSやメディアでの発言のほか、今年4月に行われたLGBTイベント「東京レインボープライド」でライブを行うなど、セクシュアルマイノリティに関する活動に積極的に携わっている。

今日はスケジュールが合わずに参加できなかったと残念そうに語り、代わりにビデオを通して会場へ熱いメッセージを届けた。

「僕は子供の頃からバービー人形やキラキラしたものが大好きでした。でも、『どうして男の子なのに、キラキラしたものが好きなの?』と言われ、えっどうして? 僕っておかしいのかな? と、小さい頃からずっと違和感を抱きながら生きてきたんです」

そんな自身の経験を踏まえ、現在1歳のお子さんの子育てについてこのように語った。

「僕の子供がどんなものを好きになろうと、親として子供の”好き”を応援したい。なにより親や周りの人が、子供の幅を狭めていけない」

また、人を好きになる気持ちについても言及。「いまは男が女を、女が男をではなく、性別を超えて人が人を愛する時代だと思う」。

愛に性別は関係ないというりゅうちぇるさんの訴えに、会場にいる人々もうなずく。

「いろんな子供がいて、いろんな親がいる。みんなが柔らかい心を持って接すれば、みんなが多様性のある子育てができる。みんなで一緒に頑張りましょう!」と応援メッセージで締めくくられ、大きな拍手が起こった。

今すぐにでも「同性婚制度」を!

特定非営利法人虹色ダイバーシティ代表

村木真紀さん

最初に登壇したのは、虹色ダイバーシティ代表の村木真紀さん。LGBT当事者としての実感と、過去に外資系のコンサルタントとして働いていた経験を活かし、LGBTと職場に関する調査、講演活動を行っている。

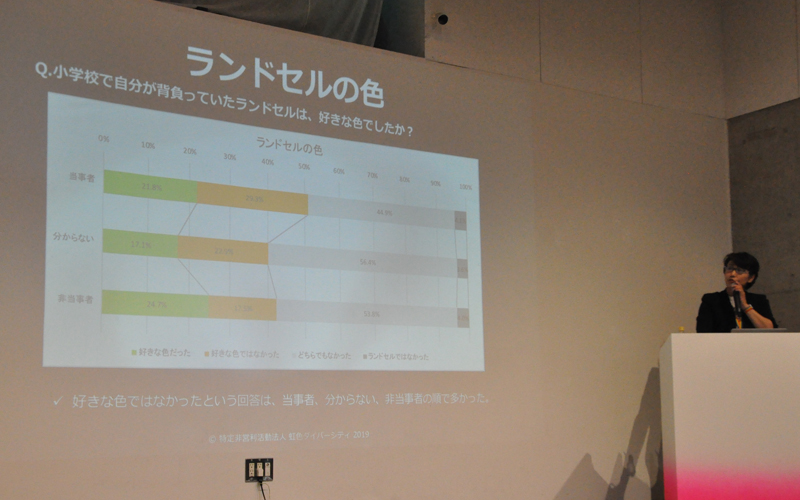

2019年4月5月の24日間、株式会社プラップジャパン、にじいろかぞく、社会学者・石田じんさんの協力のもと、虹色ダイバーシティはウェブ上での「にじいろ子育てアンケート」を実施。その結果が村木さんより発表された。

アンケート参加者は、LGBTQ当事者、非当事者を合わせて1,434人。その中で明確に「LGBTQ等の当事者である」と回答している人で、子育て経験がある人は125名。子育て経験のあるLGBTQの声が100人以上集められたのは日本初だ。

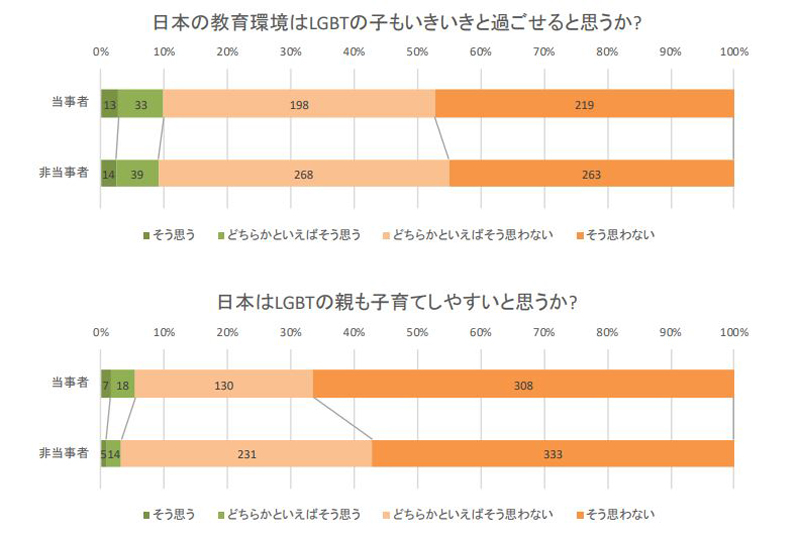

「日本の教育環境は、LGBTQの子もいきいきと過ごせると思うか?」「日本はLGBTQの親も子育てしやすいと思うか?」という問いに対し、当事者・非当事者ともに、9割以上の人が「LGBTQの親や子にとって日本は子育てするには厳しい環境である」と認識している。

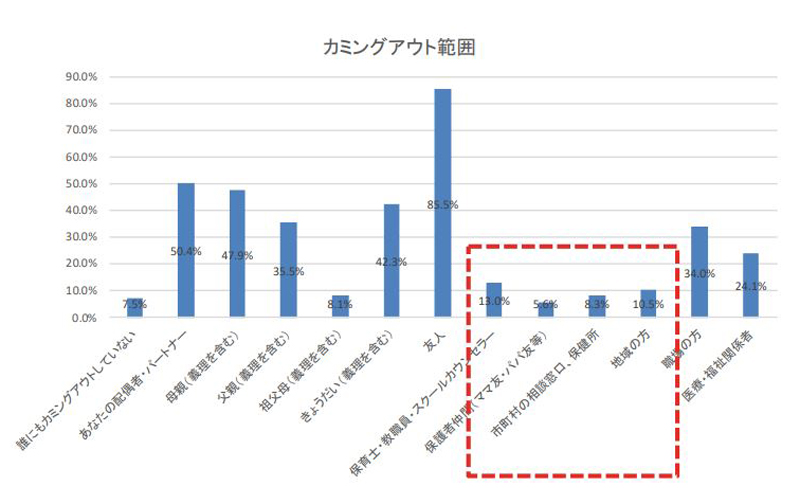

「地域の人」へのカミングアウト率はたったの10%

子育ての悩み相談においては、配偶者やパートナー、義理を含む親、友人などを相手に「相談した」と回答したLGBTQ当事者は、すべてにおいて非当事者よりも少ない。

さらに、子育ての悩みを「職場の人」に相談しなかったのは、LGBTQ当事者のほうが当事者よりも12.9%多く、「医療・福祉関係者」に相談しなかった人も14.4%多い。子育ての悩みをだれにも相談できていない現状が数字として浮かび上がっている。

また、「現時点で、自分が性的マイノリティであることを誰かに伝えていますか(カミングアウトしていますか)?」という複数回答での問いに対し、本来子育てでキーとなる「地域」へのカミングアウト率は10.5%と、非常に低くなっている。

教育機関への違和感

また、「お子さんが教育機関等に通っていた時、女らしさ・男らしさや性のあり方に関して、あなたが嫌だと思ったり困難を感じたことはありましたか?」という問いに対して、LGBTQ当事者の方が「困難があった」と回答している割合が高かった。

具体例として、以下のような声があがっている。

●子供に関する違和感

・スモッグが男女で青と赤に分かれていた。

・名簿が男女別で、男子が先に並んでいる。

・女の子はこうあるべき、男の子はこうあるべきという観念に満ちた教科書を使っている。

●親に関する違和感

・お父さんグループ、お母さんグループで分かれて何かする時にとても困惑した。

・父の日、母のイベント。父の日で、父親勢が芋掘り、母親勢がカレーをパパたちに作る。

●その他

・保育園の入園手続き書類、家族関係の記入に困った。

・ランドセルなどの入学準備品で、赤か青を選ぶとき。どちらかを選ばせることに疑問に思う。

・「男の子/女の子なんだから、そんな服は変」と先生が言う。先生たちのジェンダー教育が必要。

さらに年齢を重ねると、身体が急激に変化する「第二次性徴」が発現する中学校のほうが、小学校・高校よりも困難があったという回答も見受けられた。

もっとも望んでいるのは「結婚」

LGBTQ当事者が何より望んでいるのは、結婚だ。それは単に誓いや関係性を示すためだけでなく、互いが「法的権利」を獲得するための手段でもある。結婚をすることで、土地・遺産・保険金の受け取り、病院での面会や手術の同意、葬儀での火葬への参加など、大切な場面で支えあい、共に過ごす権利が得られるのだ。

ところが今の日本の制度では、「愛する人がつらい時に支えたい」「サポートを受ける権利が欲しい」と望んでも、パートナーが同性であるという理由だけで叶わなくなる。

2015年にスタートした「パートナーシップ制度」ではダメなのか? と思う人もいるだろう。現在、渋谷区や世田谷区など27の自治体で導入されており、日本の総人口の14%を超えるLGBTQカップルたちがその自治体の元で暮らしている。しかし、引越しなどで地域を離れる際にはパートナーシップを解消せざるを得ない。法的な効力は非常に乏しいのだ。

村木さんは「これからの子育て環境に必要な施策は、同性カップルが婚姻できる法整備。今すぐにでも同性婚制度を日本で整える必要がある」と訴えた。