テクノロジーが子育てを変える?『Baby Tech』のメリットを専門家が語る

2023/02/24

テクノロジーは子育て家族を幸せにできるのだろうか。ここでは「Baby Tech」と呼ばれる、先端技術を活用して育児を支える製品やサービスのコンテストを主催する㈱パパスマイルの永田哲也さんにインタビュー。「Baby Tech」の概念や普及状況、メリットについて聞いた。

令和になって

子育て意識が変化

広く受け入れられるように

「Baby Tech」とは、「赤ちゃん」と「テクノロジー」を合わせた造語で、「先端技術を活用して妊婦や乳幼児、そこに関わるすべての人を支える」製品やサービスを指す。広い意味で言えば「Food Tech」や「Sleep Tech」などもここに含まれており、言葉自体の登場は2016年だが、もはや脚光を浴びるというより、既存のジャンルとして認知が広がっている。

「赤ちゃんの眠りを見守るベビーモニターがその代表格で、各家庭にかなり普及してきています。遠隔で様子が見れるのはもちろん、最近は泣く、寝返りを打つ、顔に何か被さるなどした際に、スマホアプリへの通知で知らせてくれるものが増えています。世界的に普及しており、特に赤ちゃんの頃から子供部屋があり、一人で寝かせる習慣がある欧米で歓迎されていますが、日本は、『子供の近くに親がいるのが当たり前』という社会なので、ネガティブにみられることもあります。ですが親が近くにいること=家事やテレビなど、親が出す騒音に赤ちゃんがさらされている状態とも言えますよね。

そして、親がいてもふとした隙に、ベビーベッドから落下するような事故も日常的に起きています。そういった時間をテクノロジーでカバーしよう、というのが『Baby Tech』の基本の考え方で、日本でも令和になってようやく受け入れられてきました」と永田さんは語る。

その背景には、子育てに対する意識の変化がある。「親がイライラしているよりも、笑顔でいるほうが子供にとっていい影響が出る」というエビデンスが広まり、ママが社会から隔絶された感覚を持つ、いわゆる『孤育て』も問題になる中、「Baby Tech」はその解決策の1つになり得るからだ。例えばママが手が離せない時も、ベビーモニターがあれば、オンラインで祖父母や仕事先のパパに見てもらうことが可能。使用した家族からは、「ママが助かり、パパも自分ができる範囲で育児にコミットできる」と喜びの声が聞こえる。

またガジェットだけでなく、アプリも進化を続けている。例えば最新の育児記録アプリでは、ミルクを飲んだり排泄した記録を、スマートスピーカーへの声がけや、ボタン1つで記録できるものも。赤ちゃんを抱っこしながらでも楽々操作が可能なのだ。

育児記録は

音声でOK

パパの当事者意識も高まる

「育児記録をシェアすれば、パパも赤ちゃんの現状をリアルタイムで知ることができます。『今日うんちが出ていない』『ちょっと熱が出てきた』といった健康に関する情報も把握できるので、パパの育児への当事者意識を高めると共に、ママの負担軽減にも繋がりますよ。またアプリによっては、ママに育児負担がかかりすぎている場合に、『この状態を続けると産後うつになりかねない』といった警告も出るので、育児負担を見直すいい機会にも。

さらにある調査では、育児記録アプリで記録を残すと育児内容が可視化されるため、ママの自己肯定感が上がったという結果も出ているんです。加えて、誰かと情報共有をして、例えAIからでもアドバイスがなされることで、孤独感が解消されたという声もあります。その理由は、寄り添ってくれる、伴走してくれていると感じられる相手がいるからです。この寄り添いが最近の『Baby Tech』の、1つの傾向かもしれません」。

食事記録アプリには妊婦や授乳中のママ向けのコースも誕生しているそうで、『つわりが辛い時でもこれだけ食べてくれたから、赤ちゃんにしっかり栄養が届いているから安心してね』などとポジティブに励ましてくれるそうだ。

まずは無料アプリで判断を

時短家電も1つの入口に

こうした寄り添いのスタイルに合わせてインターフェースや仕様も進化している。例えば、一見木の柱の形に見えて、その内部に時計や、ママがメールで送った伝言を表示できるというアイテムも。タッチペンで線を引けば、子供の身長も記録してくれるという。

「昔の大黒柱みたいに、住人の成長を見守る役割を果たしているんです。このように、デジタルが介在して昔ながらの良いものを今の時代に合わせて復刻し、それが人にとっても心地いいという製品が生まれてきています。DXやAIというと、冷たい、難しいイメージがあるかもしれませんが、エモーショナルなものも沢山あります。まずは無料のアプリからでも試していただきたいですね。そうすると、自分に必要か不必要かを判断できます。分からないからと使わないのは、非常にもったいないと思います」

実は、赤ちゃんの家族を支えてくれるのが『Baby Tech』だと考えれば、ロボット掃除機や電気圧力鍋などの『時短家電』も、入り口の1つなのだとか。その裾野は非常に広いため、まずは生活への恩恵を想像しやすいものから取り入れてみるのがいいかもしれない。「自分の理想の子育てを実現するために、頼れるところはテクノロジーに頼って、自分の時間を作っていただければ」と永田さん。ちなみに選ぶ際には、『Baby Tech®Awards』に選ばれているかどうかも一つの判断材料になるという。安全性やエビデンスについて、かなり厳しく審査をして評価が行われているからだ。

話を聞くほどに、「強い味方になってくれるのでは」という期待感が高まる「Baby Tech」。今後の傾向としては、赤ちゃんの眠りが浅くなると自動で揺れ、再び深い眠りへといざなって夜泣きを防ぐベビーベッドや、一定の情報を入れると、各家庭の児童虐待のリスク度を判断するAI、通園バスの子供置き去りを防止するソリューションなど、「未然に防ぐ」アイテムなども増加していくという。その動向に注目しつつ、まずは無料アプリから気軽に始めてみてはいかがだろうか。

教えてくれた人

株式会社パパスマイル 代表

永田 哲也さん

長女誕生を機に株式会社パパスマイル設立。日本では黎明前の2017年からベビーテック専門WebメディアBabytech.jpを開設し、2019年にはベビーテックアワードジャパン2019を開催。メディア出演、寄稿、講演など実績多数。

文:笹間 聖子

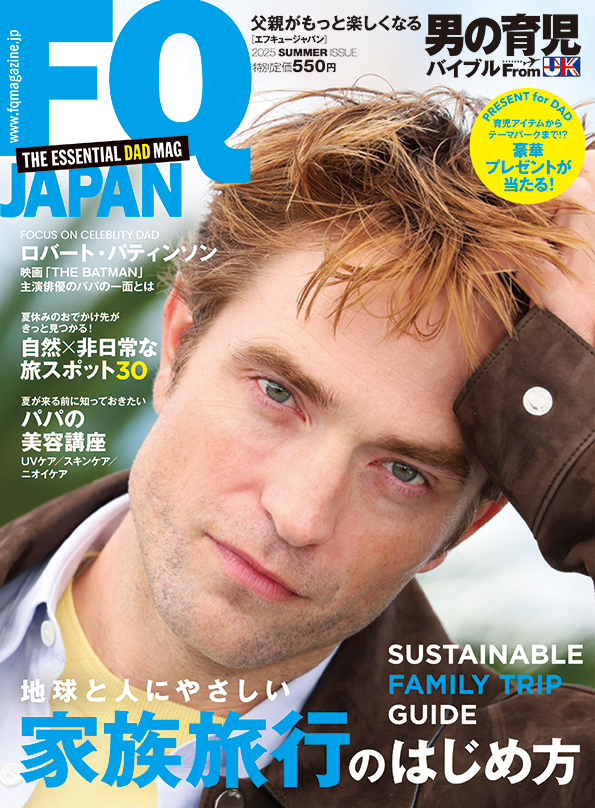

FQ JAPAN VOL.65(2022-23年冬号)より転載