テレワークでも夫の家事負担に変化なし!? ニューノーマルの生活様式の中でパパができること

2020/09/11

新型コロナウイルスによりニューノーマルの生活様式が広がりつつある今、パパたちには何ができるのか……? NPO法人ファザーリング・ジャパン代表の安藤哲也さんにお話を伺った。

家事・育児を増やさないパパ

不満をつのらせるママ

新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛にともなって、これまでよりも多くの会社員がテレワークを経験しました。自宅で家族と過ごす時間が長くなったパパたちですが、これを機に家事や育児により積極的に関わろうとした人はどれほどいたのでしょうか。

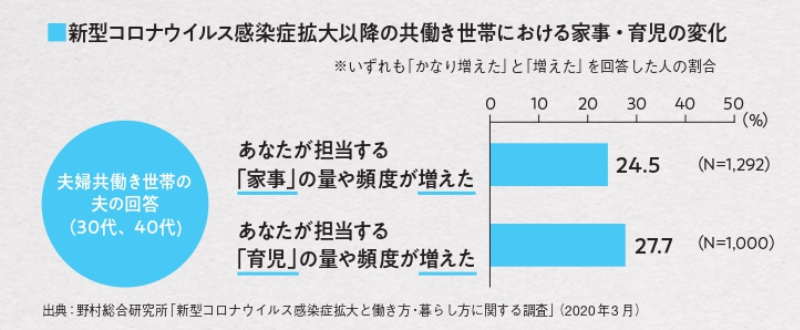

野村総合研究所が3月27~31日に行ったアンケート調査で、夫婦共働きの30代・40代のパパに、感染拡大以降の家事・育児の変化をたずねたところ、自分が担当する「家事」の量や頻度が「かなり増えた」「増えた」と回答した人は24.5%、「育児」の量や頻度については27.7%でした。裏返せば、75%前後のパパは行動を変えていないということです。

テレワークでも

夫の家事負担はさほど増えていない

夫婦共働きの30・40代パパのうち、自分が担当する「家事」の量や頻度が「かなり増えた」「増えた」と回答した人は24.5%(N=1,292)、育児の量や頻度については27.7%(N=1,000)に留まった。

最近僕の耳に入ってきた話ですが、夫妻ともに自宅でテレワークをしているある家庭のパパは、仕事中ずっと部屋に閉じこもり、ごはんのときだけ出てくるのだそうです。こんなことでは、「なんで家事も育児も全部私がしないといけないの。私だって仕事しないといけないのに」とママがきっと不満をつのらせていることでしょう。最近はツイッターで「コロナ離婚」という言葉も目にするようになりました。

これまで家事と育児の大半をママ任せにしてきたパパは、この期間に、家事と育児の自分の分担を増やすよう、ママと話し合ってはどうでしょうか。僕の家では今、妻が出社する週は、僕が毎日夕飯を作っています。おかげで料理のレパートリーは増え、妻と子供が「おいしい、おいしい」と言って食べてくれるのでモチベ―ションも上がりました。それまで連続で料理を担当したことがなかったので、実際に経験してみてコツがわかりましたし、妻の大変さも理解できました。

また、国内の学校では今、オンライン授業の導入が進みつつあります。そこで、子供にウェブ会議システムのアクセス方法を教えてはどうでしょうか。きっとパパと子供との距離も一層縮まりますよ。

収束後もテレワーク定着へ

ウェブ会議で若手が活発に

今回テレワークに取り組んだ企業では、テレワークに向いている職種とそうでない職種、メリットとデメリットなど、ノウハウや知識を蓄積しつつあることでしょう。

会議も、感染拡大前のように出席者が一室に集まる会議では「こんな意見を言うと叱られるのでは?」と慎重になって発言が少なかった若手も、ウェブを使った会議では活発に発言するようになったとの話も聞きます。感染収束後も、テレワークはある程度定着するのではないかと思います。

ただ、テレワークは「働き方改革」の本質ではありません。僕は以前から「働き方改革は生き方改革」だと言ってきました。これを機に、各企業は雇用制度を根本から見直し、人に仕事を割り当てる「メンバーシップ型雇用」ではなく、仕事に人を割り当てる「ジョブ型雇用」の導入、拡大に取り組んではどうでしょうか。雇用のあり方を変えることで、「上に言われた仕事をこなし、出世と昇給を目指す」という従来の働き方の価値観を変えられるはずです。

イライラしても仕方ない

自分にできることをする

世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大する状況に不安を感じる人は少なくありません。アルベール・カミュの小説「ペスト」が売れたのも、人々の不安の現れでしょう。不安を鎮めるためにどうすればいいのか。

僕は、今回の新型コロナウイルスのように、自分ひとりの努力や頑張りではどうにもできないことについては、極力悩まないようにしています。感染症の専門家ではありませんので、感染がいつ収束するのかは予測できませんし、ワクチン開発にも関われませんから、イライラしてもしょうがない。

一方で、家事を覚えたり、子供とふれあったりすることはできます。パパたちには、自分でどうすることもできないことに対していたずらに不安を募らせるより、その時間を家族との交流に使ってほしい。「遊んで」「これ読んで」とせがむ目の前の子供の思いに応えて、彼らを笑顔にする方がよっぽどクリエイティブだし、精神の安定にもつながりますから。

また、今不安を抱えているのは、これから子供の誕生を控えているプレパパたちです。彼らは、新型コロナ禍により病院・自治体主催の両親学校が受けられませんし、プレママの里帰り出産や、自らの立ち会い出産もできません。出産や子育てについて学ぶ機会を失ったプレパパたちの不安感、出産という大イベントに立ち会えないもどかしさを少しでも和らげていきたい。

そんな思いから、NPO法人ファザーリング・ジャパンは応援メッセージ動画を作成して、公式のユーチューブチャンネルで公開しました。今後も、パパになる皆さんが希望を持って子育てに臨めるよう、他のパパたちとも連携して活動していきたいですね。

https://www.youtube.com/watch?v=2CyQ7b4z5xU

PROFILE

安藤哲也 TETSUYA ANDO

1962年生まれ。2男1女の父親。2006年、NPO法人 ファザーリング・ジャパン(FJ)を立ち上げ代表を務 める。NPO法人タイガーマスク基金代表。厚生労働 省「イクメンプロジェクト」推進チーム顧問、内閣府・ 男女共同参画推進連携会議委員などその活動は多岐 に渡る。新著は『「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略 「パパは大変」が「面白い!」に変わる本』(扶桑社)

文:具志堅浩二

FQ JAPAN VOL.55より転載