【旅行の新常識】地球と人にやさしい旅とは?親子で体験するサステナブルツーリズム

2025/11/06

心震える絶景や人との温かな交流。旅の出会いは人生の宝物。けれど今、オーバーツーリズムや気候変動の影響で、その感動が失われつつある。次世代に美しい旅を残すために、家族でできる「地球にやさしい旅」のかたちを探してみよう。

1.旅行の専門家に聞く 「地球にやさしい旅」のいま

2.こんな旅がしてみたい! 家族で体験できる世界のサステナブルツーリズム

3.旅のかたちはひとつじゃない! 家族で考える“次の旅”マトリクス

旅行の専門家に聞く

「地球にやさしい旅」のいま

世界的な旅行トレンドは、今やサステナビリティを重視する時代へ。しかし、オーバーツーリズム問題や観光客のマナー問題など、課題が山積みという現実も。そこで注目されるのがサステナブルツーリズムだ。駒沢女子大学教授の鮫島卓氏に、持続可能な旅のあり方と、それが子どもたちの心身の発育につながる可能性について話を聞いた。

地域負担の軽減がトレンドに

オーバーツーリズムの問題点

「近年、旅行トレンドは大きく変化しています。かつては観光の良い点ばかりが注目されていましたが、現在ではその負の側面、つまり観光による環境への影響や地域社会への負担を考慮する人が増えています」と鮫島氏は語る。世界的な観光客数の増加も、この変化を加速させている。国連世界観光機関(UNツーリズム)のデータによれば、国際観光客数は爆発的に増加しており、2030年には5人に1人が国境を越えて旅行すると予測されている。

この状況下で、オーバーツーリズムの問題は深刻化している。特定の場所に、特定の時期に観光客が集中し、地域住民の生活を圧迫したり、観光資源を破壊したりする事例が後を絶たない。日本での富士山登山の有料化も、そうした現状に対する苦肉の策と言えるだろう。しかし、鮫島氏は「オーバーツーリズムは、単なるマナーの問題ではなく、量の問題でもある」と指摘する。許容量を超える観光客が押し寄せることで、本来観光とは関係のない住民までもが影響を受け、摩擦が生じているのだ。

観光を消費で終わらせない

サステナブルツーリズムとは

では、サステナブルツーリズムとは具体的に何を意味するのだろうか? 鮫島氏は3つの側面を挙げる。

「まず、観光の良い点を最大化するだけでなく、悪い点を最小化することです。観光は楽しく、人生を豊かにするものですが、同時に環境や地域社会に負担をかける可能性もあります。次に、持続可能な時間軸の問題です。次世代に恩恵があることを念頭に置き、100年単位で考える必要があります。そして最後に、観光資源の開発・利用と保全の調整です。観光資源は、観光客や観光産業にとっては消費の対象ですが、地域住民にとっては地域の誇りでもあります。観光客だけでなく、地元の人々にとっても価値のあるものとして、コモンズ(共有財産)という認識を持つ必要があるのです」。

オーバーツーリズムによって失われつつある地域文化や自然を守り、次世代へと継承していく。そのためには、観光客も単なる消費者ではなく、地域社会の一員として責任を負うという意識を持つことが重要となる。宿泊税や富士山の入山料は、その意識を醸成するための手段の一つと言えるだろう。

親だからこそ気付ける

旅行の新たな価値

サステナブルツーリズムは、地域経済の活性化だけでなく、子どもたちの心身の発育にも好影響を与える可能性がある。鮫島氏は、「ラーケーション」という新たな旅のスタイルを提案する。

「ラーケーションとは、子どもが保護者とともに学校以外で学びを得ることを目的とした休暇制度です。親の有給取得を促進し、観光客の分散化にもつながります。旅先で地域の文化や自然に触れ、地元の人々と交流することで、子どもたちは多様な価値観を学び、地域への愛着を深めることができます」。また、鮫島氏はイタリアで「地産地消」を意味する「Km0(キロメトロ・ゼロ)の行動」を提唱する。これは、旅先で地元の食材を使った料理を食べたり、地元の工芸品を購入したりすることで、地域経済に貢献するという考え方だ。

「旅行は、消費するだけの行為ではありません。地域とのつながりを育み、相互理解を深める機会でもあります。旅先のみならず、例えば地元にいるときであっても道に迷っている旅人に親切に案内したり、荷物を運ぶのを手伝ったり。そうした小さな助け合いの心が、旅をより豊かなものにし、地域との温かいつながりを生み出します。かつて自分が旅先で受けた親切を、今度は別の人へ贈る。その連鎖こそが、持続可能な観光を支える力となるのではないでしょうか」。

子どもの目線を通して初めて気付く風景の美しさ、大人だけではためらってしまうような地元の人々との触れ合い。子どもたちの純粋な好奇心は、私たち大人の心を解き放ち、忘れかけていた感動を呼び覚まし、子どもだけでなく、親にとっても成長の機会となることだろう。次の旅行は、子どもたちと一緒に、地球と地域にやさしい選択をしながら、親もまた新たな学びを得る旅に出かけてみてはいかがだろうか。

サステナブルな旅で得られる

3つの大切な体験とは?

1 新たな視点と感動の発見

子どもの目線を通して、普段見慣れた風景の中に新たな美しさや驚きを発見できる。また、大人だけではためらってしまうような体験(地元の人々との交流、文化体験への積極的な参加など)に、子どもたちの好奇心に背中を押されて挑戦できる。

2 地域とのつながりを深める

ラーケーションや「Km0(キロメトロ・ゼロ)」の行動を通じて、地域の文化や自然に触れ、地元の人々と交流することで、地域への愛着や共感が生まれる。観光客として消費するだけでなく、地域の一員として関わることで、より深い学びや感動を得られる。

3 地球へのやさしさを育む

サステナブルな旅を実践することで、環境問題や社会問題について考えるきっかけとなる。地球の未来を担う子どもたちにとって、持続可能な社会を意識することは非常に重要であり、その第一歩を旅先で踏み出すことができる。

<まとめ>

● 地球と地域を大切にする旅を、親子で体験しよう!

● サステナブルな視点が、家族旅行を豊かな学びに変える

教えてくれた人

駒沢女子大学 観光文化学部

教授

鮫島 卓さん

鹿児島県生まれ。立教大学大学院観光学研究科博士前期課程修了。2018年より駒沢女子大学人文学部国際文化学科准教授着任、2023年より同大観光文化学類教授。研究分野では観光地の産業集積と知識創造・イノベーションの関係に関心があり、最近はイタリアのアグリツーリズモの発展メカニズムの研究を行っている。これまで世界80ヶ国訪問し、初海外の若者を応援する活動も行っている。

こんな旅がしてみたい!

家族で体験できる

世界のサステナブルツーリズム

環境への配慮はもちろん、地域社会とのつながりや文化体験を通じて、子どもたちの成長を育むサステナブルツーリズム。世界には、家族で楽しめる魅力的な旅がたくさんある。ハワイ、ドバイ、イタリアの3つの旅から、インスピレーションを得てみよう。

ハワイ

リジェネラティブツーリズム

ハワイで出会うのは、訪れることで自然を豊かにする「リジェネラティブツーリズム(再生型観光)」。失われた固有種の植物を植樹したり、海岸の清掃活動に参加したりすることで、ハワイの自然を守る活動に貢献できる。地元のNPOが主催するボランティアに参加すれば、ロコ(地元の人)との交流も生まれる。美しい自然を守る大切さを、肌で感じられる旅となるだろう。

<Point>

ハワイ語で「思いやり」を意味する「マラマ」。ハワイアン航空の機内ビデオで流れる「マラマハワイ」のメッセージは、旅の始まりに意識を向けるきっかけをくれる。旅行前に家族で「マラマ」の精神を学び、旅に参加することで、単なる観光以上の深い体験となるはずだ。

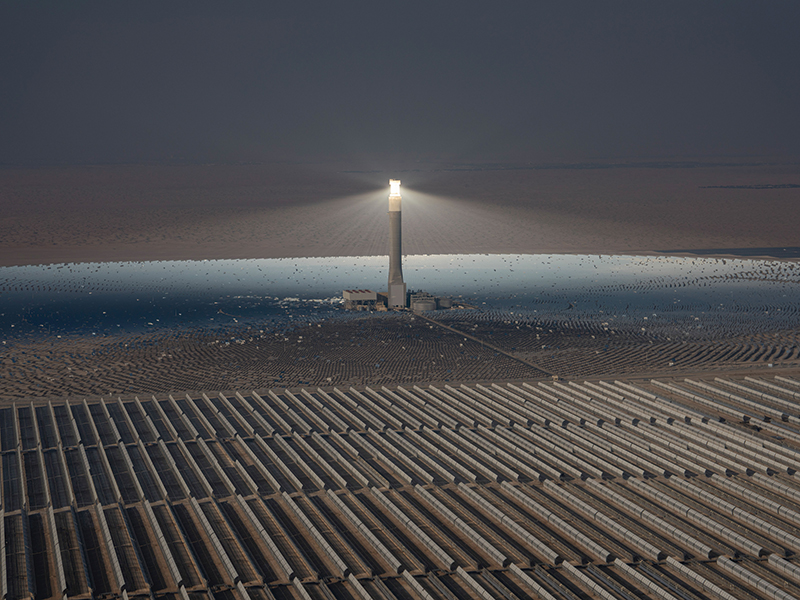

ドバイ

エコツーリズム

石油で発展したイメージとは裏腹に、近年は環境保護に力を注いでいるドバイ。砂漠保護区では、野生動物の観察やラクダでの砂漠体験、鷹狩りやトレッキングなど、自然と触れ合う多彩なアクティビティを満喫できる。都市郊外のハッタ地区では、ハイキングやカヤック、地元産はちみつの試食体験なども楽しめる。未来への意識を高める、冒険心あふれる旅となるだろう。

<Point>

世界一の高さのビル「ブルジュ・ハリファ」がそびえ立つドバイ。その一方で、太陽光発電の導入や水資源の再利用など、環境への取り組みも目覚ましい。革新的な技術と自然との共存を目指す姿勢は、子どもたちに未来の可能性を感じさせてくれるはずだ。

イタリア

アグリツーリズモ

イタリアでアグリツーリズモを体験するなら、トスカーナがおすすめ。イタリア全土の5分の1にあたる、数多くのアグリツーリズモ施設が集まっている。広大な丘陵地帯に点在する農家民宿に滞在し、太陽を浴び、土に触れるスローな時間を過ごそう。自家製ワインを片手に星空を眺めたり、オリーブオイル作りに挑戦したり。家族の思い出を彩る、とっておきの体験が待っている。

<Point>

アグリツーリズモは、農家民宿に泊まるだけでなく、農業体験を通して地域を応援する旅のスタイルだ。宿泊費の一部は、農家の収入となり、村の活性化につながる。モノがあふれる都会での生活を見つめ直す、良い機会になるかもしれない。

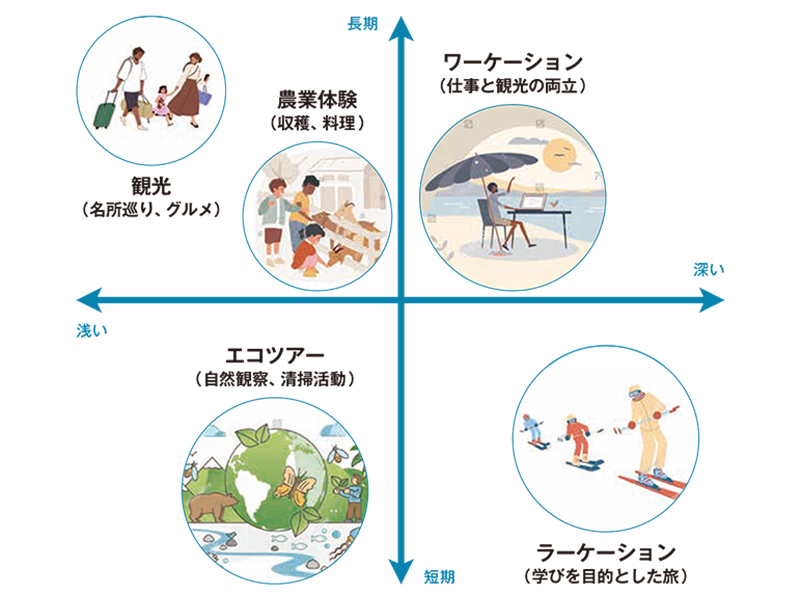

旅のかたちはひとつじゃない!

家族で考える“次の旅”マトリクス

旅行の目的や期間、興味関心は家族によってさまざま。短期旅行? 長期滞在? 表面的な観光? それとも地域に深く入り込む体験? 家族の価値観を共有し、ぴったりの旅を見つけよう。多様な旅の選択肢をマトリクスでご紹介。

自分たちだけの旅を

見つけよう

旅のスタイルは十人十色。目的や期間によって、最適な旅の形は変わってくる。例えば、週末を利用した短期旅行なら、手軽な観光や近場での農業体験がおすすめ。夏休みなどを利用した長期旅行なら、海外でのエコツアーや地域に深く入り込むラーケーションも選択肢に入るだろう。

旅行の深さも重要だ。表面的な観光地巡りも楽しいけれど、地域の文化や人々と触れ合うことで、より深い学びを得られる。地元の人と一緒に料理をしたり、伝統的なお祭りに参加したり。そんな体験は、子どもたちの視野を広げ、価値観を豊かにしてくれるはずだ。

大切なのは、家族みんなで旅の目的を共有し、話し合うことだ。子どもたちの興味や関心を尊重し、旅先でどんな体験をしたいのか、どんなことを学びたいのかをじっくり聞いてみよう。もしかしたら、親が思いもよらないアイデアが飛び出すかもしれない。ガイドブックを広げ、インターネットで情報を検索し、それぞれの意見を交換することで、旅への期待感は高まっていく。

混雑回避!

オフピークの時期に旅行に行こう!!

□ 人気のお店も予約しやすい

□ 渋滞のストレスなし

□ ゆとりをもてる

□ オンピークより安い

旅の満足度を上げる秘訣、それはオフピークを狙うこと! 人気店も予約が取りやすく、道もスイスイ。時間にゆとりが生まれ、旅先でのアクティビティも心ゆくまで楽しめる。しかも、宿泊費や交通費がお得になる場合も。賢く旅して、最高の思い出を作ろう!

<まとめ>

“どこへ行くか”より“どう旅するか”。

これからは旅の“あり方”を選ぶ時代になってきた!

文:竹治 昭宏

FQ JAPAN VOL.75(2025年夏号)より転載