育休取得がうまくいった男性の共通点とは?正しい男性育休の過ごし方を専門家が解説

2023/03/15

法改正を機に、男性の育休取得に対する気運が高まっている。ベストな時期や期間、また理想の過ごし方について、企業へ男性の育休取得促進のコンサルティングなどを行う天野さんに聞いた。

法改正で男性の育休に対する

企業の動きが活発に

8月に厚生労働省から発表された最新のデータによると、男性の育児休業取得率は13.97%。女性の85.1%に比べるとまだまだではあるが、ここ2年ほどで7ポイント近く取得率がアップしている。男性の育休取得率が伸びることで、日本経済に深刻な状況を与える少子化・人口減少の突破口になりうると天野さんは主張する。

「男性の家事・育児時間が長いほど第2子の出生率が上がるというデータもあり、女性の『産後うつ』の予防策としても有効です。さらに近年は男性育休の制度や取得しやすい雰囲気を整えたことで若手人材採用に成功した企業も出てきています。また、従業員の時間あたりの生産性やスキル・能力の向上に繋がり、イノベーション創出のきっかけとなる可能性もあるのです」。

男性育休がもたらす社会への影響は決して小さくはなさそうだ。

今回の法改正の要点については下記にまとめた通りだが、中でも特に重要なポイントは5つ目、大企業の育休取得率の公表を義務化した点にあると天野さんは語る。

「2023年春に公表するために企業も動き始めています。先進企業では男性が育休を2回に分けて取ることがトレンドとなっており、取得率130%という企業も。中小企業ではまだまだ取得率ゼロの企業もありますが、大企業の取得率が上がることにより、中小企業にも男性の育休への理解が広がっていくのではないかと期待しています」。

「男性の育休」に関する

法改正のPOINTをチェック

2021年6月に衆議院本会議で可決成立し、2022年4月から施行が始まった育児介護休業法の改正について、「男性の育休」に関する重要ポイント5つを押さえておこう。

1 新しく「男性の産休」を創設

従来の育児休業とは別に、子供の出生後8週間以内に最大4週間の「出生時育休」が取得できる制度を新設。要件を満たせば休業中に就業することも可能なため、柔軟な育休が実現できる。(2022年10月〜)

2 育休の分割取得、父親は最大4回まで可能

男女問わず、1歳までに育児休業を2回に分割して取得することが可能に。要件を満たせば、1歳以降もOKな場合も。前出の「出生時育休」と併用すれば、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能となった。(2022年10月〜)

3 1年未満の非正規雇用も取得可能に

これまで有期雇用の労働者が育休取得するには1年以上の雇用が条件だったが、その要件が廃止に。ただし、労使協定で締結された場合は対象外となる場合もあるので注意(2022年4月〜)。

4 対象の従業員への個別周知・取得促進を企業に義務化

妊娠や出産を申し出た従業員に対し、企業は個別に制度の説明や意向確認をすることが義務付けられた。つまり、性別を問わず「育休を取りますか?」と企業側から対象者へ個別に聞かなければならなくなった。(2022年4月〜)

5 大企業の育休取得率の公表を義務化

従業員が1000人を超える大企業に対し、男性の育休取得率の公表が義務付けられる(2023年4月〜)

出典:合同会社Respect each otherホームページより

育休は早めに上司へ相談を

ベストな取得の時期や期間は

家庭によって正解が異なる

では実際に妻が妊娠して夫が育休を取得したいと思った場合は、安定期に入ったらできる限り早めに勤務先に相談するのが成功の秘訣だそう。「育休取得が成功した男性の共通点は、早い段階で上司に伝えたことです。目安としては予定日の半年前くらいで、それだけ時間があれば企業側も調整を進めやすいでしょう。上司が男性育休への理解が浅い場合でも、その間に徐々に意識や価値観を変えてくれる可能性もあります」。

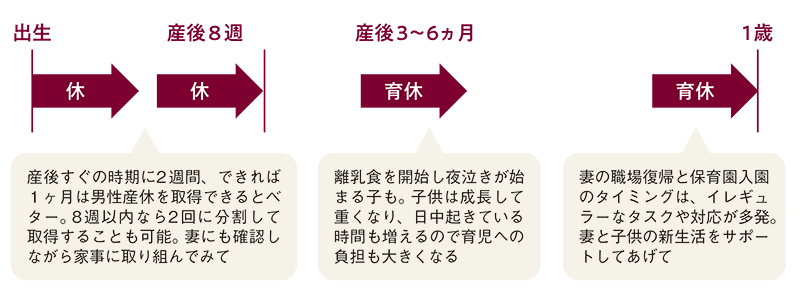

法改正で男性は最大4回まで取得できるようになったが、ベストな取得のタイミングや期間については家庭の状況によって異なるという。とはいえ「特に産後2〜8週間は女性の『産後うつ』が最も発症しやすい期間であり、その時期にまとまって1ヶ月は取ってほしいが理想」と天野さん。

「また、生後3〜6ヶ月の時期には赤ちゃんの体重が重くなってきて負担が大きくなったり、夜泣きが始まって父親も寝不足になったりするので、その頃に取得するのもおすすめです。共働きの場合は、妻が職場復帰して子供が保育園に入園するタイミングに夫が育休を取っていてよかった、という話を聞くことも多いです」。

保育園に入園したばかりの時は慣らし保育で保育時間が短い上に、子供の発熱や体調不良など予想外の事態も頻発するため、その時に父親がフレキシブルに動けると、母親も子供もスムーズに新生活をスタートしやすくなるというわけだ。ともかく、育休取得の時期と期間については、職場や妻と十分に相談しながらシミュレーションする必要があるだろう。

理想的な男性育休のとり方の一例

家庭や仕事により状況が異なることは前提で、おすすめの男性の産休・育休のとり方を天野さんに聞いた。これを参考にしながら、自身の状況に照らし合わせてシミュレーションしてみよう。

夫の家事・育児への参加が

自分も周りも幸せにする

また、育休は取得したものの、夫の家事・育児に関わる時間が少なく通常の休日のように過ごしてしまう『とるだけ育休』も新たな問題となっている。これには「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業観が根底にある、と天野さんは指摘する。「子供がいたら家事と育児はセットです。子供と直接関わる時間より、家事をしている時間の方が圧倒的に長い。家事は子育てする上で不可欠の要素です」。

一方で「家事ができるようになっておくことは、長い目で見ると自分自身にとって価値の高いこと」であると、天野さん。「将来もし妻に何かあっても、家事ができれば自分で健康・衛生管理ができますし、育児を通して地域社会と繋がりを持っていれば孤立することもありません。家事・育児に参加することは妻、子供のためだけではなく、実は自分自身のQOLや幸福度を上げることになるのです」。

それまで家事をやり慣れていない男性も、育休を夫婦・家庭の新たなチームビルディングの期間と捉えてみてはいかがだろう。仕事、家庭、夫婦関係、そして自分の人生を持続可能なものとするための具体的な一歩となるはずだ。

経験者が語る、

男性育休の正しい過ごし方とは?

~ライター・岡本の場合~

育休により夫の家庭進出が加速 妻不在でも家が回るように

3人の子を持つ筆者の家庭では、夫が育休を経て家事スキルを劇的にアップさせたことが最大のメリットでした。その後、妻(筆者)が本格的に仕事に復帰し、出張などで数日間子供3人と夫だけで過ごすことがあっても特に困ることはなかった、と夫は語っています。

よく寝る子達だったこともあり、夫は育休中、赤ちゃんのお世話はあまりしておらず、上の子の世話と掃除、洗濯、料理などの家事全般を行ないました。それまでは妻である筆者が主に家事をしていたので、最初は妻なりのルールやこだわりに戸惑いを感じたそうです。しかし、まとまった期間育休を取ったことで、物の配置からやり方まで覚えて実践する時間が十分にあったため、その後もスムーズに家事分担が可能となりました。

特に第1子誕生時ではピンとこないでしょうが、1人暮らしや2人暮らしの時に比べ、家事の量は2倍、3倍に増えているのです。家族が増えたタイミングは新しい体制への移行期と捉えて、それまで家事を妻任せにしてきた夫も主体的に家事に取り組むようにすることをおすすめします。

その際は、双方の歩み寄りも重要なポイント。例えば新入社員のように、夫はできる限り自分で主体的に考えて取り組み、分からないことが出てきたら質問する、妻も夫のやったことを全否定せず優しく指摘したり、良かったところは評価したり、そうした心がけは必要です。夫が家事を担う量と範囲が増えれば、共働きの場合は妻が社会復帰しやすくなりますし、何より妻の精神的な満足度が格段に上がるため、その後も夫婦円満な関係を続けられるはずです。

男性育休を取りました

夫は会社員、妻はフリーランス。夫が、第2子の出産予定日から8週間と、1歳を迎える直前の2ヶ月間の2回に分けて育休を取得。第3子では産後と保育園入園の前後タイミングに、育休と有休を織り交ぜながら半業・半休のスタイルで仕事と家庭を両立。合計4回の育休を取得した。

夫から一言:育休中、夫は家事をマスターすべし!

妻から一言:夫の育休で育児も家事も共有できて不安がなくなりました。

教えてくれた人

天野 妙さん

合同会社Respect each other、プロボノ市民団体「みらい子育て全国ネットワーク」代表。ダイバーシティ・女性活躍を推進する企業の組織コンサルティングや、待機児童問題をはじめとした子育て政策に関する提言を行う政策起業家としても活動中。著書に「男性の育休(小室淑恵氏との共著。PHP新書)」

文:岡本いつか

FQ JAPAN VOL.65(2022-23年冬号)より転載