<世界の子育て>日仏俳句コンクールや本格料理体験など、ユニークなプログラムを紹介

2021/06/13

新型コロナウイルス影響によって各国の様子は様々だ。感染が落ち着いて習い事を再開させた国もあれば、遠隔学習を実施するなど、新しい取組みが導入されている国も。コロナ禍の世界の子供たちの現状を見ていこう。

FRANCE

閉じた国境の行き来は俳句で

日仏交流俳句コンクール

「フランス語部門 小学生以下の部」審査員賞に選ばれた小学5年生リナ・レキックちゃんの句「ウイルスの 日々長くして 蒸し暑い」(和訳)

人と会えない今だからこそ俳句で思いや情景を伝えよう――。昨年、パリ日本文化会館が「日仏交流俳句コンクール」を開いた。「フランス語部門」「外国語としての日本語部門」「日本語部門」と3つにカテゴリー分けされ、31カ国から約1700句の応募があった。

五・七・五と音節を数えながら俳句を作る

審査員には俳人・黛まどかさんらを迎え、今年1月29日に受賞作を発表。コロナ禍で大々的な授賞式は行えないが、クラス単位で応募したパリ市内の学校で個別に表彰状が渡された。

なおフランス語で俳句を作る場合、日本語のように文字ではなく音節を五・七・五と数えるという。

文:加藤亨延

ITALY

「おやすみなさい」の前に

ストリーミングで読み聞かせ

「おやすみなさいのお話 夢見る子供たちへの読み聞かせ」と書かれたフライヤー

ミラノ市立アッフォリ図書館が、「おやすみなさいのお話」というストリーミングを配信している。これは3歳以上の子供たちを対象に、パパやママの代わり(一緒?)に寝る前の読み聞かせをしてくれるというもの。同図書館のサイトから簡単に配信用ページに飛べるようになっており、無料で誰もが参加できる。

「子供たちは時間厳守で20時45分にパジャマに着がえて集合。お話を聞いたらそのままおねんねしてね」というのが主催者からのメッセージ。30分程度のプログラムで、まずはお話を聞いて、その後少しおしゃべりタイム。そしてそのあと子供たちは「おやすみなさい」。

文:田中美貴

UK

コロナ禍による貧困拡大で

食糧支援に頼る家庭が増加

オックスフォード市内では橋に缶詰など食料品を結びつけ必要な人に渡すチャリティー活動が行われている ©Kendiana Jones

長引くコロナ禍が子供たちの食事に暗い陰を落としている。イギリスでは、世帯収入が低い家庭は学校給食が有料になる小学校3年生以降も引き続き費用が無料になる。コロナ禍による経済の停滞と貧困の拡大が、そういった家庭の割合を高めているという。

また感染拡大を防ぐために実施された一時的な学校閉鎖によって、給食を頼りにしていた子供たちは、結果的に食事にありつけない事態となった。フードバンクの支援を受ける家庭も増加しており、国際児童基金(ユニセフ)は設立以来、初めてイギリスの子供に食料援助を行った。

文:加藤亨延

ITALY

子供たちのための

本格的料理コースが再開

真剣に料理するこんな子供たちから将来のシェフが生まれるかも ©Courtesy of LA CUCINA ITALIANA

新型コロナウィルスの感染がやや落ち着いてきたミラノでは、習い事も再開の兆し。コンデナスト社の有名料理雑誌「ラ・クッチーナ・イタリアーナ(LA CUCINA ITALIANA)」主催の子供やファミリー向けの料理教室も3月から再開予定だ。

こちらは5~10歳向けのチャイルドコース、12~17歳向けのジュニアコース、親子で参加するファミリーコースがあり、10組限定の少人数制で、1回の料金はチャイルドコース40€、ジュニアコース90€、親子コース(親と子2人で)50€。

ピザやニョッキなど、普段家ではあまり手作りすることがないようなメニューに挑戦するかなり本格的な内容だ。

文:田中美貴

USA

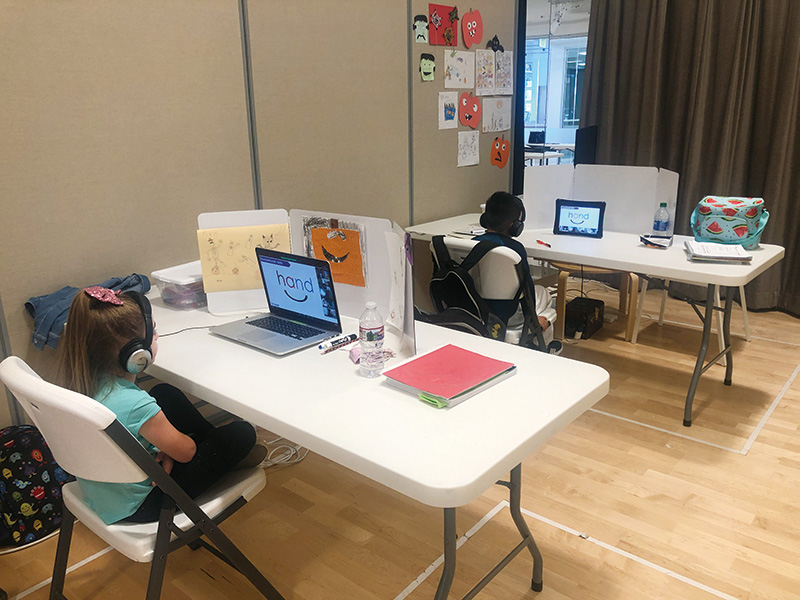

少人数の遠隔学習で

コロナに対抗

対象は幼稚園生から小学6年生までで75%が幼稚園生や1年生。マスクの着用や頻度の高い消毒はマスト ©Jodi Shiling

コロナ禍で学校閉鎖が続くアメリカでは、遠隔学習を少人数で行う「ラーニングポッド」が人気だ。ロサンゼルスのダンススタジオ「リレブ・スタジオ」では、机の距離を3メートル空けた9人までのラーニングポッドを開講している。

「子供たちの精神状態を案じて交流を求める親たちに人気です」。こう話すのは、同スタジオ経営者のジョディ・シリングさん。「もちろんリスクフリーではないため、ルール作りは重要」と指摘するのは、小児科医のニコール・ハーゾグさん(ABCニュースより)。病気やコロナにかかったときには、オープンにすることがマスト。

文:大山真理

USA

小さいころから学ぶ

ボランティア精神

小学校でガーデニングの手伝いをする子供たち ©Bill Devlin

アメリカでは、どの分野でも盛んなのがボランティア。「どんな人でもできる人助けの方法は必ずあるはず」。こう話すのは、ボランティア団体「Big Sunday (ビッグサンデー)」の創設者、デービッド・レビンソンさん。同団体では、幼稚園生などでもできるボランティア機会を提供。

老人ホームで高齢者を元気づける子供 ©Tobi Kaplan

「子供たちなら、老人ホームや病院に行って手作りカードや絵を渡したり、親がいる時は、食事を配ったり花を植えたりするボランティアがあります」。小さいころからボランティアを通じて助け合いの精神を養い、世の中を親切でフレンドリーで、よりよくすることが狙いだ。

文:大山真理

FQ JAPAN VOL.58(2021年春号)より転載