産後パパ育休で何が変わった?育休取得率向上のカギをFJ代表・安藤哲也が語る

2022/12/25

2022年10月から始まった「産後パパ育休」制度。男性も育児休暇を取得して子育てに積極的に協力できる体制が整えられました。育休の取得でこれからの企業とパパ達の移り変わりはどうなっていくのでしょうか。

パパ&プレパパは準備万端

産後パパ育休がスタート!

2022年10月1日から、ついに『産後パパ育休』が始まりました。改正育児・介護休業法に基づいて施行された出生時育児休業制度のことであり、育児休業の分割取得も可能になりました。これらは男女ともに仕事と育児を両立できるようにするための制度で、私達FJも、この実現に向けて粘り強く活動を続けて来た経緯があります。『産後パパ育休』により、日本の産休育休制度は世界的に見ても充分に誇れる内容となりました。一方で、パパやプレパパが気になるのは「本当に自分が取れるのか?」ということでしょう。制度は整いましたが、実際にパパが産休・育休を取得できるかどうかは、また別の話。そこで今回は、『産後パパ育休』がスタートして、パパ達と企業がどう変わったのかについて、お話して行きます。まずは個人の側の意識について。今のパパやプレパパといえば主にはミレニアルからZ世代に該当します。彼らにとってはジェンダーレスこそが当たり前ですから、男性の育休取得に対する意識は当然高まっています。私がキャリアデザインを教えている学生の話を聞いていても、「男性が育休を取るのは当たり前ではないのですか?」という回答が圧倒的多数派。今は夫婦共働きが既定路線ですし、出産したらキャリアをあきらめる、という感覚の持ち主は激減しました。つまり「僕は育児なんかしないよ」なんて言う男性は、まず結婚できない時代になったのです。現代の就活生たちは、仕事のやり甲斐や給与だけでなく、労働環境もよく調査しています。個人の意識がここまで高まって来た今、企業側の適切な対応が望まれます。

育休取得率向上のカギは

先進企業がどう取り組むか

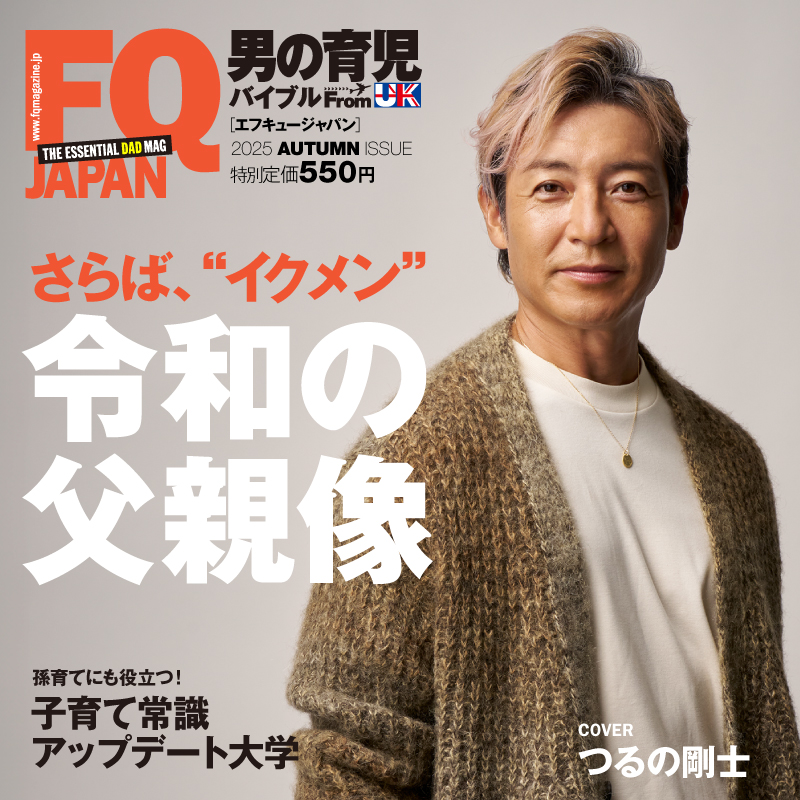

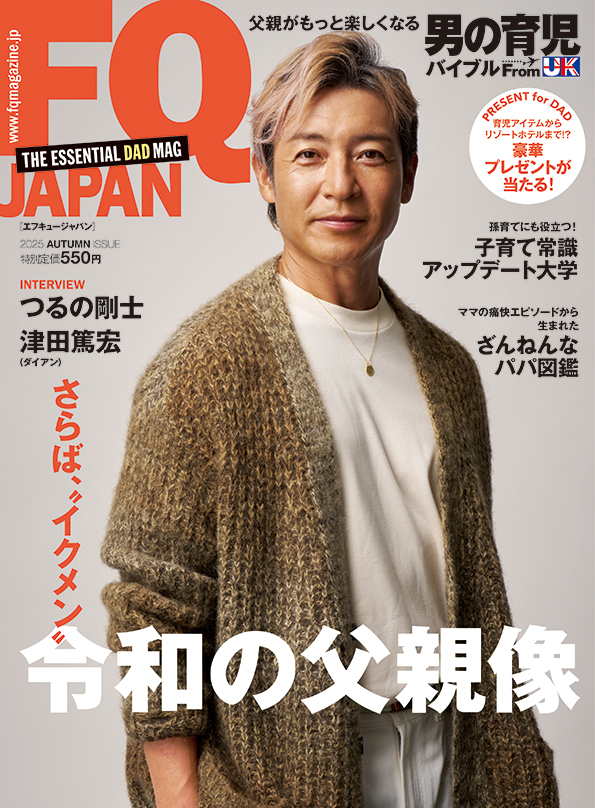

男性が育休取得にあたり懸念しているのが収入不安。そんな不安を解消するべく動いている企業も増えてきている。「産後パパ育休」によって変わった企業とパパの新しい形。また、政府が目指す「2025年までに男性育休取得率30%」を達成するために求められることとは。この続きはぜひ『FQJAPAN vol.65』で確認してほしい。

profile

安藤哲也

1962年生まれ。2男1女の父親。2006年、NPO法人ファザーリング・ジャパン(FJ)を立ち上げ代表を務める。NPO法人タイガーマスク基金代表。厚生労働省「イクメンプロジェクト」推進チーム顧問、内閣府・男女共同参画推進連携会議委員などその活動は多岐に渡る。新著は『「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略「パパは大変」が「面白い!」に変わる本』(扶桑社)。

文/川島礼二郎

FQ JAPAN VOL.65(2022-23年冬号)より転載