【令和の子育て常識】「働き方=会社都合」から「家族都合」へ!共働きの最新事情

2025/11/08

パパの育児参加・家事分担・共働きの新常識を徹底解説! テレワークや時短勤務、副業など、家族の時間を大切にするための働き方が広がる令和。家庭も職場も変える「パパの関わり方」最新事情をまとめた。

1. 柔軟な働き方で家族時間をつくる

2. テレワークだけじゃない「働き方」を選ぶ時代に

3. 家事分担の男女格差20代の意識は変化あり!一方で40代は…

4. 家事分担は「陣取り合戦」ではなく「子どもに見せたい夫婦像」

柔軟な働き方で

家族時間をつくる

20〜30代前半のパパの間では、家事や育児に積極的に関わることが自然な姿だという意識が定着しつつある。従来の「手伝う」立場から、パートナーと対等に役割を担う存在へと価値観が変化。

しかし、会社の制度や働き方を決定する年代層は依然として昭和・平成型の感覚をもつ人が多く、制度面や職場文化における壁は根強い。例えば、時短勤務を選択すると、1時間早く退勤するだけで給与が6割〜7割に減ってしまうケースも。ワークライフバランスを実現するために、経済的課題が出てきてしまう。

また、コロナ禍で急速に普及したテレワークも、感染症流行の収束とともに出社ベースへと戻る企業が目立ち、柔軟な働き方ができなくなったところもある。一方で、テレワークだけでなく、ワーケーションや週休3日制、副業など、従来にない働き方を実践する家庭も増えている。

さらに、自分の望む働き方を求めて転職を選ぶパパも増えており、「働き方=会社都合」から「働き方=家族都合」へのシフトが着実に進行している。

テレワークだけじゃない

「働き方」を選ぶ時代に

テレワークによって場所に縛られない働き方ができる時代となり、それだけでなく、多様な働き方に対して考えが柔軟になってきている。

例えばこんな家庭もある。Aさん宅は、毎年1〜2ヶ月、離れた場所に暮らす両方の親に順番に来てもらっているという。その期間は夫婦ともに「仕事のブースター期間」として、がっつり仕事をするスタイルを取る(夫婦ともに息抜きの期間にもなる)。それは将来的な親の介護も見据えているとのこと。いずれは自宅に高齢の親を引き取ることを考え、今から子どもとの生活や自分たちの暮らす街や人に馴染んでもらう目的もあるのだそう。

今や「働く」ことはキャリアだけでなく、人生設計全体の中で柔軟に選び取る時代になっている。

こんな働き方もある?

● テレワークをフル活用

・子連れで海外留学をする

・海外の仕事を高単価で受ける

● どうしても「出社勤務」が必要な場合は

・引っ越して職住接近にし、効率的に。職場と家と保育園が10分以内が理想的

・短時間勤務でも十分な収入を得るために、資格取得などで時間当たりの生産性を上げる

● 会社の選び方が変わってきた

・「くるみんマーク」「えるぼし認定」がある会社を選択

「くるみんマーク」は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証。「えるぼし認定」は、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定する制度。厚生労働省のサイトでマークや認定を取得している企業が公開されている。そこから企業を選んで転職する人も。

家事分担の男女格差

20代の意識は変化あり!

一方で40代は…

20代、30代の若年層の男性は、女性を金銭的に支えるのではなく、自分も家事や育児に参加し、共に家事育児をやっていきたいという価値観を持っている。また、SNSの普及により、多様なロールモデルに触れる機会が増えたことも影響している。

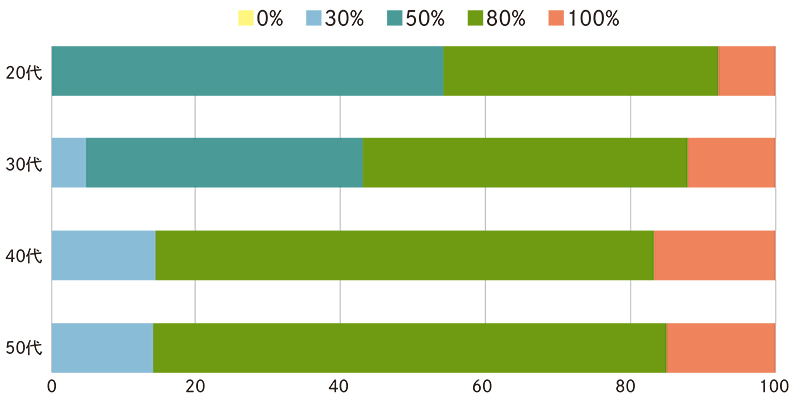

しかし、下のデータで見るように、40代の妻の家事負担率が高く、20代との格差も大きい。世代間ギャップがあり、30〜50代は職場で「理解のない上司」になりかねない。

若い世代での意識改革が進行中

女性の家事負担率が最も低い世代は20代の45.8%で、唯一5割を下回る結果となった。最も高い世代は40代・50代で85.7%に。女性の家事負担率が100%と答えた最多の世代は40代で17.1%であり、最も低い世代は20代の8.3%

●年代別女性の家事負担率

出典:株式会社ドットアイ「SHEHUB」共働き世代の家事・育児負担の実態アンケート(2025年3月)

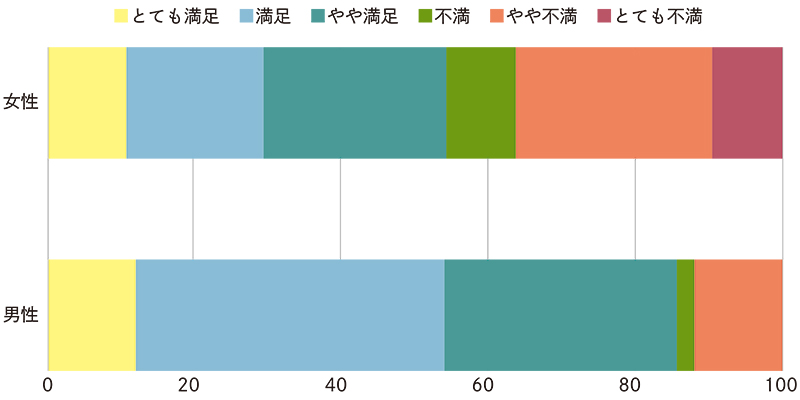

男女の家事分担意識の違い

「家事分担の割合に満足していますか?」という質問では、男性は「とても満足」「満足」「やや満足」を合わせて約86%が満足しているのに対し、女性は約54%に留まっており、男女間で満足度に大きな差がある。

●男女別家事分担の意識の違い

出典:一条工務店 暮らしイイコト調査「共働き夫婦の家事シェアに関するアンケート」(2024年11月)

家事分担は「陣取り合戦」ではなく

「子どもに見せたい夫婦像」

家事の分担は、単なる労働量の取り合い(押し付け合い?)ではなく、子どもにどんな夫婦像を見せたいかという視点で考えよう。夫婦が協力して家庭運営をする姿は、将来の子どもの家庭のロールモデルとなるかもしれない。家事分担をするときに気をつけたいことをピックアップしてみた。

① 家事とそのプロセスを可視化しよう

特に男性は家事のプロセスが見えていないことが多い。アプリやシートなどを使って、家事のTo-Doリストを作成してみよう。妻が旅行などで一時的に(できれば1日ではなく最低2〜3日以上)家を離れることで、夫が家事の種類と段取りに気づく「戦線離脱作戦」も有効だ。

② 完璧な家事を目指さない

分担するときに大切なのが、大人だけで暮らす時のような完璧な家事を目指さないこと。6割程度の仕上がりで妥協しつつ協力体制を優先させる。妻が完璧な家事を手放せない場合もあるので、こだわりすぎないことを夫婦の共通認識にしておくのも大切だ。

③ 適度に外注も利用する

家事の外注は贅沢ではなく、子どもが小さい時期にこそ積極的に利用すべきツール。週1回の作り置きや掃除などピンポイントで活用してもいい。家事を外注した分、子どもと過ごす時間を作り出せると考えよう。

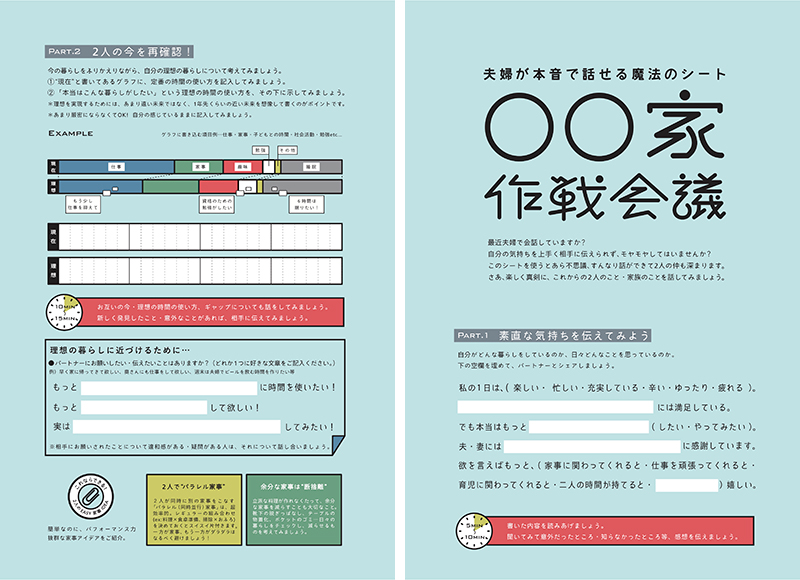

対話シート「○○家作戦会議」(内閣府)

内閣府が提供する「○○家作戦会議」は、家事・育児の分担や家庭の方針を話し合うための対話シート。夫婦や家族が互いの考えを共有し、役割分担や優先順位を明確にできる構成になっている。家事の可視化だけでなく、目指す夫婦像や子どもに伝えたい価値観を話し合うきっかけとしても有効。紙ベースでもオンラインでも活用でき、日常の中で見直しや修正を加えながら使える。

問/公式HP

家事分担アプリ「CAJICO」

「CAJICO」は、夫婦や家族間の家事タスクを共有・可視化できるアプリ。タスクを項目ごとに設定し、誰がどれだけの家事を担っているかを一目で確認できる。進捗状況がわかるだけでなく、家事負担の偏りを減らすきっかけにも。通知機能で「やり忘れ防止」も可能。家事の分担を感覚ではなくデータで管理することで、夫婦間の不満や誤解を減らし、協力しやすい環境をつくってくれる。

問/公式HP

教えてくれた人

槙本千里さん

ワーク・ライフ・バランスコンサルタント。働き方改革アドバイザー。20代から30社以上の職場に属した経験を活かし、2010年に働き方の専門家として独立起業。ワークライフバランスの個人相談のほか、全国各地で講演などを行う。

取材・文:東 麻吏

FQ JAPAN VOL.76(2025年秋号)より転載