【令和の子育て常識】「受け身」から「体験」へ!遊園地より公園・自然体験が人気に

2025/11/04

昭和・平成の常識が通用しない令和の子育て。祖父母世代にも最新の育児情報を共有し、家族全体で支え合う“チーム育児”へ。祖父母手帳や外遊びの新常識など、令和の子育てをアップデートするヒントを紹介する。

1. 自分が子どもの頃とは違う両親も祖父母も情報更新を

2. 子どもが育つ大きなチャンス令和の「遊び」事情は?

3. 赤ちゃんからの外遊びで感覚野を育む

4. お出かけは「受け身」から「体験」へ

5. 公共施設、交通機関でのルールもアップデート

6. バス・電車でベビーカーは折り畳まなくてOK

7. 「安全確保」しながら、公園遊びを楽しむ

自分が子どもの頃とは違う

両親も祖父母も情報更新を

子育てに唯一の「正解」は存在しないが、「常識」は時代とともに変化してきた。昭和や平成の常識が、令和の今では通用しないことも多々ある。パパ・ママ自身が知識をアップデートすることはもちろん、子育てをサポートしてくれる祖父母世代にも最新の情報を共有し、理解してもらうことが大切だ。

母子手帳ならぬ「祖父母手帳」などのツールは、今の子育てを知ってもらうきっかけになる。新米パパの子育て知識がアップデートすれば、祖父母ともスムーズにやりとりできて、ママの負担も軽減。家族全体で子育てを支え合う「チーム育児」を実現するために情報を更新しておこう。

自治体などでも配布している

「祖父母手帳」

●自治体の祖父母手帳

「祖父母手帳」を発行している自治体もある。例えば、さいたま市では、祖父母が孫や子(孫の両親)にどのように接すればよいか、今と昔の子育て常識の変化などが記された「さいたま市祖父母手帳」を配布。さいたま市の公式サイトで市外在住者も閲覧可能。

●森戸やすみ監修「祖父母手帳」(日本文芸社)

小児科医である森戸やすみ氏監修の「祖父母手帳」は、昔と今の育児知識の違いをわかりやすく比較し、最新の医学的情報に基づいて解説している書籍。困ったときに役立つ「早見インデックス」や、祖父母・親双方の具体的なコミュニケーション例が満載。

子どもが育つ大きなチャンス

令和の「遊び」事情は?

子どもとの「遊び」や「お出かけ」においても、令和の新しい価値観に変化しつつある。遊びは、子どもが成長する貴重な機会だ。子どもの自主性や創造性の芽を摘まずに育っていく姿を見守りつつ、安全面もケアしていくことが大切。外遊びからレジャーシーンのお出かけまで、今どきの最新事情をリサーチした。

赤ちゃんからの外遊びで

感覚野を育む

乳幼児期から自然の中で遊ぶことは、脳の感覚野を育てる上でとても重要。0〜2歳頃は「感覚運動期」と呼ばれ、五感を使って世界と関わる力が急速に育つ時期。芝生に寝転ぶだけでも室内では得られない豊かな刺激になる。赤ちゃんは受け身に見えても、常に環境から刺激を受け、反応し、行動を起こして成長している。

2〜3歳になると「表象的思考」が芽生え、自然物を別のものに見立てて遊ぶ「シンボル操作」が可能に。葉っぱを船に見立てるなど、創造力を発揮する。4〜5歳になると体力やバランス感覚が向上。この時期は「少し頑張ればできそう」なことで、達成感を味わわせるとより遊びが楽しくなる。

小学生になると論理的思考が発達し、遊びや行動の計画性が増す。自ら準備を整え、判断し、試行錯誤する経験が「生きる力」を育んでいく。

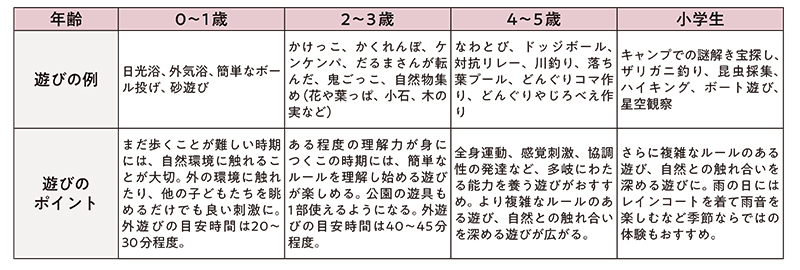

年齢別 最適な外遊び

お出かけは

「受け身」から「体験」へ

かつては遊園地や動物園が定番だったお出かけも、令和では「体験」を重視する傾向が強まっている。キャンプやハイキング、水遊び、雪遊び、農園体験などが人気だ。その際、親も「初めて」の体験を子どもと一緒にすることがおすすめ。新たな発見や感動を共有し、同じ体験を親子で初めて経験することで親子の信頼関係も生まれる。体験の中で親子がお互いを知り、受け入れていく機会になるのだ。

公共施設、交通機関での

ルールもアップデート

お出かけ時のルールやマナーも時代とともに変化している。子どもの安全確保や親の負担軽減が重視される一方で、周囲の理解や協力も不可欠。最新のルールや配慮すべき点を理解し、子育て世代もそうではない人たちも気持ちよく過ごせるように目を配ろう。

公衆浴場の混浴年齢が

「10歳→7歳」に引き下げ

昔は10歳まで混浴が許されていた公衆浴場だが、2022年から多くの自治体で7歳以上は混浴禁止に引き下げられた。これは、子どもの羞恥心の芽生えに配慮した改正であり、混浴に関するトラブル防止や性被害防止の観点から、より早期からの配慮を促すものだ。温泉旅行や銭湯利用時は、子どもの年齢に注意をしよう。

<年齢問わず、女の子と一緒に男風呂には入らない>

7歳以下であっても、女の子を男風呂に入れることは避けるべき。性犯罪に巻き込まれるリスクがあるため、年齢に関わらず、女の子は女風呂へ、男の子は男風呂へ入ることを徹底しよう。

バス・電車でベビーカーは

折り畳まなくてOK

電車やバスでは、ベビーカーを折り畳まずに乗車できると国土交通省が定めている。これは、子育て中の親の負担を軽減するための配慮だが、なかなか理解が進まず、トラブルになってしまうこともある。二人乗りベビーカーについても、安全性を検証した上で折りたたまずに使用できると発表されているが、周囲の乗客の理解と協力が不可欠。車内が混んでいる場合などは折り畳まなければならないシーンもあるため、抱っこひもの併用や空いている便を利用するなどの対応も用意しておこう。

「安全確保」しながら、

公園遊びを楽しむ

子どもだけで自由に公園で遊ばせたい……が、現代では安全確保がより重視されている。今は見守りアプリやGPSタグを活用して安全を確保する時代だ。公園遊びも「防犯性」と「安全性」が重視される時代へと変化している。

大人が気をつけておきたいこと

● 遊ぶ時間帯の設定が必要

子どもの安全を確保するためには、遊ぶ時間帯の設定が大切。しかし、日照時間によって明るさが変わるため、「18時まで遊んでいいよ」などの一律のルールではなく、季節によって見直しを。子どもを狙った犯罪は日中から夕方にかけての時間帯に集中する傾向があるため、注意が必要だ。

● 子どもを1人にさせない

子どもが1人になると、性被害を含む犯罪に遭うリスクが高くなる。特に1人でトイレに行かせることは避けて。性被害は女児だけでなく、男児も割合が高い。性別に関わらず1人にさせないこと。

● 助けを呼ぶ練習をしておこう

万が一のことを考え、子どもに「いかのおすし」を教え、助けを呼ぶ練習をしておこう。

✓いか:知らない人についていかない。

✓の:知らない人の車に乗らない。

✓お:危険を感じたら大声で助けを求める。大声が出せなくても防犯ブザーを鳴す。

✓す:危険を感じたらすぐに逃げる。

✓し:何かあったら、必ず大人に知らせる。

また、親子で通学路や習い事の道などを一緒に歩き、何かあったときに駆け込める場所(「子ども110番の家」など)を確認しておくこともおすすめ。

● 子どもは必ずしも遊具の「正しい遊び方」をしない

子どもは大人の想像以上の遊び方や、独自の遊びを編み出すことがある。子どもの良さでもあるが、遊具の場合は安全な使い方を事前に確認しておくことが重要。日本の遊具は3〜12歳の体格を基準に設計されているため、さまざまな年齢の子どもが使う。小さい子どもがいる時は、自分たちが加害側に回る可能性もあるため、注意して見守ろう。

● 公園遊びにどこまで大人が介入するか

子どもの遊びの世界に大人がどこまで介入して声がけするか、悩むこともある。公園はみんなで共有しているもので、「遊び場をシェアしている」状態。大人の介入が自由な遊びを妨げているわけではない。

例えば、小さい子どもがいるのに、大きな子が遊具を譲らなかったり、走り回って危ないとき。子どもたちは自分たちの世界に入って、他者に気が回らない。そこで口添えをしていく感覚で話しかけてみよう。ダメ出しをするのではなく、「小さい子は怖いんだよ」「こういう状況を知ってほしい」とコミュニケーションを取る気持ちで声がけを。

教えてくれた人

栗田朋恵さん

長野県白馬山麓で育つ。中学校美術教師を務める傍ら、登山ガイドとして活動。親子ハイキングの会「外あそびtete」、自然とアートのワークショップ「山と図工の学び舎てくてく」を主宰。NHK「まいにちスクスク」では自然遊びを案内。

取材・文:東 麻吏

FQ JAPAN VOL.76(2025年秋号)より転載