「職場」も「家庭」も脱ワンオペへ!厚労省が新プロジェクト『共育(トモイク)』を始動

2025/10/24

厚労省の「イクメンプロジェクト」に続く新事業「共育(トモイク)プロジェクト」が2025年7月にスタート。男女ともに家事・育児を分かち合い、職場と家庭の“ワンオペ”を解消するための取り組みが進行中だ。

「職場」も「家庭」も脱ワンオペ!

共育プロジェクトをスタート

厚生労働省は、平成22年度から約15年間にわたり展開してきた「イクメンプロジェクト」の後継事業として、令和7年7月より「共育(トモイク)プロジェクト」を開始しました。「イクメンプロジェクト」では、育休を取得したパパによる「イクメンスピーチ甲子園」、好事例となる企業・上司を表彰する「イクメン企業アワード・イクボスアワード」の開催、妊娠・出産の基礎知識や育休の取得方法などをまとめた「父親の仕事と育児の両立読本」の発行など、男性の育児参画、育休の取得促進を目的に活動を行ってきました。さらに、育児・介護休業法の累次の改正も相まって、令和5年度には、男性の育休取得率は30.1%と過去最高※1を記録するなど、プロジェクト開始当初の目的は一定程度達成することができました。

一方で、育休取得期間や家事関連時間には男女間で大きな差があること、職場における男性の長時間労働が見直されていないこと、さらに、育休を取得したものの家事・育児に積極的に関わらない「取るだけ育休」や、家事・育児が1人に偏っている「ワンオペ育児」など、まだまだ多くの課題が残っています。

こうした背景から、「共育プロジェクト」では、男女問わず希望に応じて、仕事と家事・育児を両立できる「共働き・共育て※2」の推進を新たなテーマに掲げました。具体的には、男性育休の取得を「家事・育児分担の見直しのきっかけ」にすること、男性の家事・育児参画を阻む長時間労働を是正することなどを目標にしています。その実現のため、男性の育休取得促進はもちろん、企業版両親学級の実施や若年層への意識調査、「共育」に向けた情報発信などを通じて、「職場」も「家庭」も“ワンオペ”を解消し、「共に育てる」社会を目指していきます。

※1 プロジェクトリニューアル検討時点。令和6年度の男性の育休取得率は40.5%。

※2 パートナー同士が協力し合って、家事・育児に取り組むこと。

若年層の約6割が「共育て」を希望

求められる社会と職場の支援

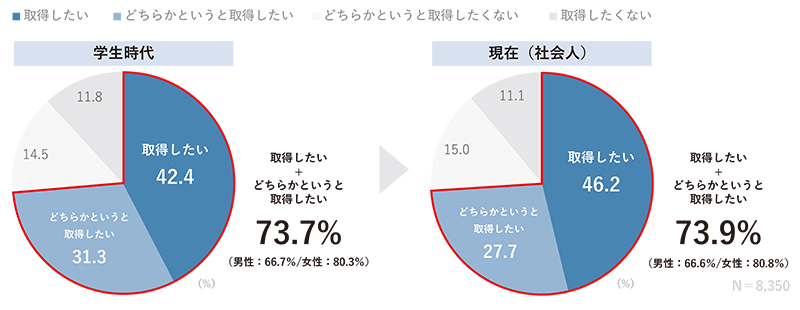

2025年7月30日、 「共育プロジェクト」事業の一環として実施した「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」の結果(速報)を公表しました。調査結果によれば、若年社会人の約7割が「育休を取得したい」と考えており、その割合は学生時代73.7%、現在73.9%でした。(図1)

[図1]あなたは、ご自身で育休をどの程度取得したいと思いますか。

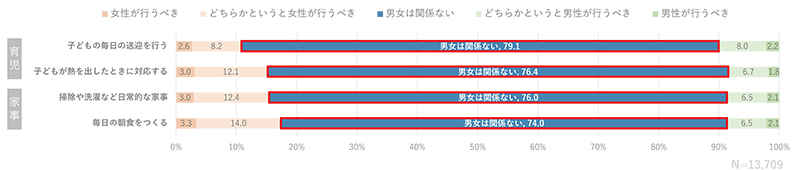

また、育児と家事に関する質問(図2)に対しては、若年層の7割以上が「家事・育児・育休取得に性別は関係ない」と回答しています。

[図2]以下の項目について、あなたは男性と女性のどちらが行うべきだと思いますか。

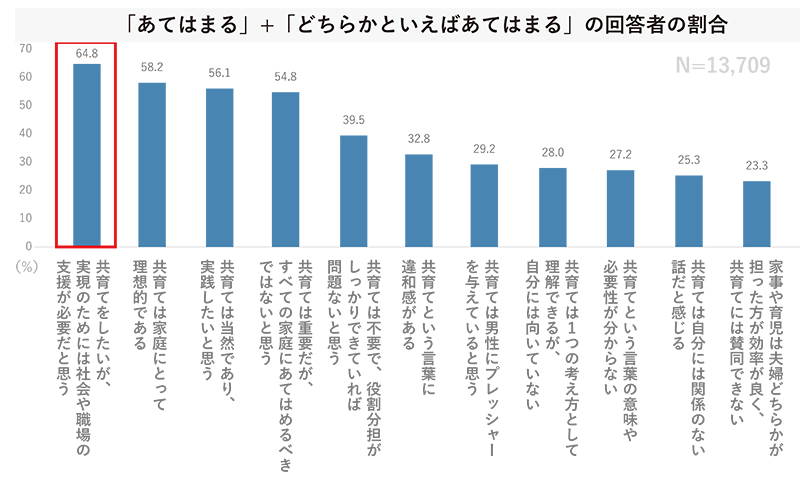

その一方で、共育てに対する意識についての質問(図3)では「共育てをしたいが、実現には社会や職場の支援が必要だ」との回答が最も多く、64.8%でした。

[図3]「共育て」について、あなたの考えに最も近いものをお選びください。

この調査結果は、若年層は共育ては当然であり実践したい意向が高いものの、実際に共育てをするためには、制度整備だけでなく職場の体制構築や支援が必要であることを示唆しています。「共育プロジェクト」としては、この調査結果を広く発信することで、共働き・共育てを推進する社会的な機運を醸成し、企業における両立支援制度の導入・促進、職場環境整備などを推進することにより、みんなで「共に育てる」に取り組める世の中を目指して、職場と家庭の両面から支援してまいります。

PROFILE

厚生労働省 雇用環境・均等局

職業生活両立課

共育(トモイク)プロジェクト公式サイト

今後、企業で使える研修資料やご家庭で役立つ普及啓発資料などを発信していきます。

FQ JAPAN VOL.76(2025年秋号)より転載