経済学者・山口慎太郎さんに聞いた、出生率増加に繋がる子育て支援策とは?

2025/05/06

子育てには実に多くの要素が絡み、充実した子育て環境の整備は一朝一夕にはかないそうにない。だからこそ、多方面からの研究とアプローチが必要だ。山口慎太郎教授にベーシックな考え方を聞いた。

現金支給より現物支給が

出生率を上げる理由とは

日本の人口は戦後から一貫して増加してきたが、2008年にピーク(約1億2808万)を迎えてから減少。2024年9月1日の確定値は約1億2377万となっている。少子高齢化のリスクは早くから指摘されながらも効果的な手立ては打たれてこなかったと言っても過言ではないだろう。

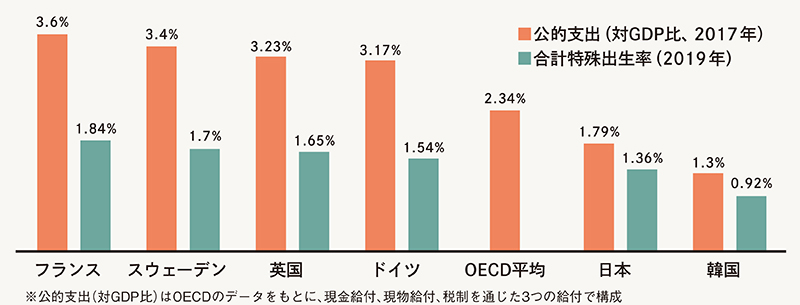

少子化対策の側面もある子育て支援も、おざなりにされてきた感がある。GDPに対する支出比率で見た場合、日本の支援規模は約1.8%。この数値は先進国平均の約3分の2程度であり、ヨーロッパ諸国の半分くらいである。

●参考/子供・子育て支援に対する公的支出(対GDP比)と出生率

出典:東京新聞TokyoWEB 2022年5月5日 山口先生取材記事より

子育て支援には「現金支給」と「現物支給」の2種類がある。現金支給の一つである児童手当は多くの国々で導入され、概ね出生率の引き上げに作用している。しかし同じ現金支給の一つである税金控除は税金を多く収める人が得する制度であるため、低所得者層の支援にはつながらない。

こうした実情を鑑み、実効性を高めるために支援の方法も見直すべきと東京大学の山口慎太郎さん(経済学教授)は指摘する。「保育所拡充(現物支給)のほうがより高い出生率を達成したという研究もあります」。

日本でも、保育所の定員率指標(地域における子供1人あたりの定員枠数)が10ポイント上がると、出生率が4ポイント増加した研究もある。これなども現物支給の有効性を補強するものだろう。

現物支給に対しては「ニーズと合致しないケースもあるのでは?」という声が聞こえてきそうだが、「変わった取り組みではなく、誰もが必要とするようなモノやサービスが受けられることが大事」と山口さんはポイントを挙げ、続けた。

「例えば、2026年度から実施される『こども誰でも通園制度』※は優れています。おむつのサブスクも保育の利便性が向上するので、いい取り組みだと思います。給食費の無償化もいいでしょう。給食のメリットは数多くありますし、すべての子どもが必要としているからです」。

子育て支援の規模拡大と支給方法の見直しが少子化対策の2本柱と言えそうだ。

※月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付制度。

子育て環境では地方に分があり

自治体の子育て支援充実がカギ

2023年と比較して2024年に人口が増えたのは東京都だけ。一極集中と人口減少が相まって将来的に「消滅する可能性がある自治体」があると言われている。確かに、佐賀県よりも多い約85万人もの人口が1年で自然減していることを考えれば、そうした危惧にも現実味がある。だが、1400万もの人が集中している東京の生活に疲れ、地方移住を考えている人々も増えている。移住支援策を打ち出している自治体も多い。

子育てという側面から見ても地方での生活にはメリットがある。保育所に関しても都市部よりも比較的見つけやすく、広々とした施設において保育を受けられる。子育て支援を充実させることで流入を促す自治体も見受けられる。また、子育てを夫婦だけで行うのは簡単ではないため、地元に戻って祖父母のサポートが受けられれば、親も子どもも豊かな時間を過ごせるだろう。

山口さんも地方部での子育てメリットを実感した一人だ。

「私はカナダの郊外で子育てをしましたが、公園も道もゆったりしていました。公共交通機関は乏しかったのですが、車を利用することでカバーできますし、プライベートな空間を維持できるので幼い子供がいても安心。こうした点は日本の地方部にも当てはまるメリットだと思います」

となれば、国の子育て支援を拡充して地方の子育て環境を充実(現物支給)させ、子育て世代の流入を地方再生に役立てるという道筋も見えてくる。むろん、保護者が転居先を探すときにポイントとする学校を含めた教育環境や医療を受けやすい状況を整備する必要もある。

長時間労働が昇給に関わる?

企業に求められる子育て支援

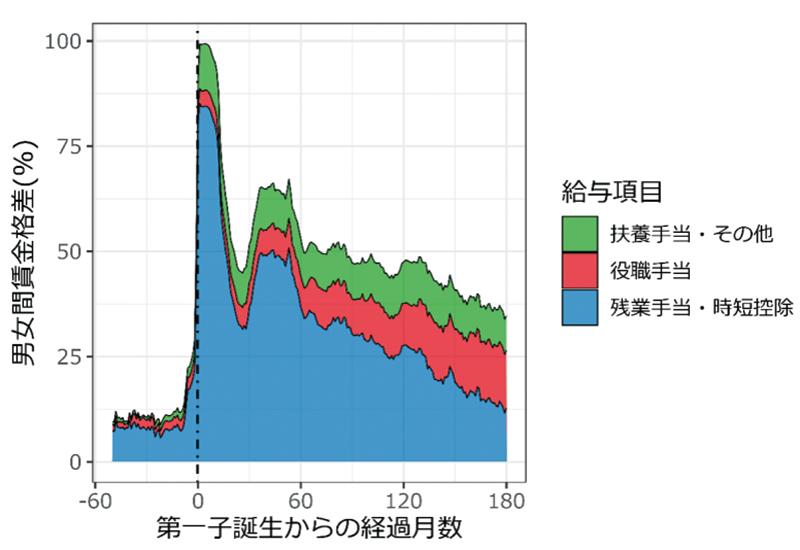

子育てを公的側面から見てきたが、民間セクターに目を移そう。「チャイルドペナルティ」という言葉を知っているだろうか? 端的に言えば、子どものいない労働者と比較して親となった労働者が経験する労働所得の低下」を指す。山口さんはこの社会課題を研究し、2025年2月に「企業内の昇格システムが生む『子育てペナルティ』」という論文を発表した。

研究によると、子どもが生まれなかった場合と比較すると、女性の賃金は10年間の平均で46%も下落するという。育児休業期や時短勤務期を終えても賃金低下が解消されない背景にあるのは「長時間労働が昇進に大きな影響を与える」日本の評価制度だと山口さんはデータ分析から明らかにした。

●参考/第一子誕生からの経過月数と男女間賃金格差の推移

※出典:東京大学経済学研究科附属政策評価研究教育センター (CREPE) ディスカッションペーパー(CREPEDP-165)

題名:Unpacking the Child Penalty Using Personnel Data: How Promotion Practices

Widen the Gender Pay Gap」

著者名:Yoko Okuyama, Takeshi Murooka, and Shintaro Yamaguchi

www.crepe.e.u-tokyo.ac.jp/results/2025/crepedp165.html

「たくさん働いた人の貢献はちゃんと認めなければいけませんが、残業代で報いるべき。長時間労働した人を昇進させるような慣行はやめた方がいいです。たくさん残業はできないけど、生産性が高く、職場のリーダーにふさわしい人は男性にも女性にもいます」。

出産によってキャリアアップを止めたくないという女性の思いが出産に二の足を踏ませてきた可能性はある。また、長時間労働を余儀なくされるパパが子育てに関われないことがママの負担を増大させてもきた。少子高齢化に歯止めをかけて社会の持続性を保つため、充実した子育て環境を生み出すために企業は評価制度の改善を迫られるだろう。ただし山口さんは、ポイントは「社会のため」だけではないと言う。

「男性が家庭で活躍することは何より本人に大きな人生の喜びを与えてくれるはずです」

男女ともに社会でも家庭でも輝けることが、次世代をつくるためには重要なのだ。

【まとめ】

● 全国自治体による子育て支援の拡充は、地方創成の可能性も秘めている。

● 女性が輝ける社会の実現は、企業の昇給システムの改善と男性の育児参加が後押しになる。

教えてくれた人

山口慎太郎さん

東京大学経済学研究科教授。専門は、労働市場を分析する「労働経済学」と、結婚・出産・子育てなどを経済学的衆生で研究する「家族の経済学」。著書に『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書)『子育て支援の経済学』(日本評論社)など。1児の父。

FQ JAPAN VOL.74(2025年春号)より転載