【老後のお金のきほん】老後資金をどう貯める? 準備すべきことは?

2024/01/31

人生100年時代。老後2000万円問題に代表されるように、年金だけでは老後の生活は心もとないと言われている。老後の生活に備えて、どのように準備したらよいのだろうか。

老後を不安なく迎えるために

先を見据えた計画を

老後2000万円問題に代表されるように、公的年金や退職金が減少している今、誰もがお金の心配をせずに豊かな老後を送れるわけではない。むしろほとんどの人が、老後を視野に若いうちからお金を貯めて、老後も働いてお金を稼がなければならない時代だ。

何歳まで働くべきか、老後資金を貯めるためにはどうすべきか、老後にできる資産運用や住まいはどうすべきか。あるいは老後に借り入れの必要性が生じた時のリバースモーゲージとは何なのか。老後の生活に備えて頭に入れておきたい事項をまとめて見ていこう。

老後資金の準備

年金だけでは老後の生活は心もとない。つまり、現役時代から自分で老後資金を投資していくことが必要となる。これまで国が個人資産の投資を促してきたNISAは制度が改正され、「一般NISA」は120万円→240万円に、「つみたてNISA」は40万円→120万円へと投資上限が増額され、非課税保有期間が無制限になるなど、金額・期間ともに大幅に拡充された。また、個人型確定拠出年金のiDeCoも掛金全額が所得控除対象になるなどのメリットを国が用意している。

低金利時代の今、貯金だけで資産形成するには限界がある。国が用意したNISAやiDeCoなどを活用し、若いうちから老後資金を備えていきたい。

【POINT!】

公的年金に頼らず現役時代から老後資金をしっかり蓄える意識が重要。投資に抵抗がある人は、まず国が用意したNISAやiDeCoを活用して運用を始めよう。

定年後の稼ぎ方

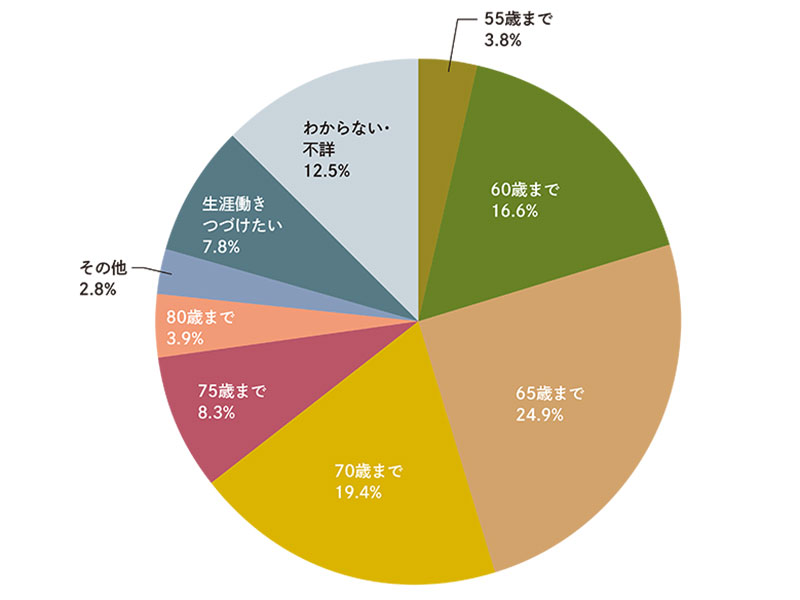

厚生労働省が「平成30年高齢期における社会保障に関する意識調査報告書」で調査した就労希望年齢を見ると、「65歳まで」が24.9%と最も多く、次いで「70歳まで」が19.4%。つまり45%もの人が「65歳以上まで働きたい」と考えていることが分かった。一方、仕事からリタイアする年齢が上昇しているのは日本だけではない。ドイツでは2029年までに段階的に定年を67歳に引き上げ、フランスも67歳に定年年齢を引き上げている。人間が長生きになるということは、働かなければならない年数も長くなるということだろう。

金銭的にも豊かな人生のためにもできる限り現役でいることは大切だ。豊かな老後を送るためにも健康に老後を迎えたい。

何歳まで働きたいか?

出典:厚生労働省 高齢期における社会保障に関する意識調査報告書(平成30年)

【POINT!】

世界的にも定年年齢は引き上げ傾向に。人生100年時代を豊かに生きるためには、健康にも気を付けて長く現役でいる意識が大切だ。

住み替え

子どもの自立後は夫婦だけが居住できるコンパクトな家に住んだり、地方へ移住するのも1つの方法だ。老後の住み替えは「リノベーション」が重要なキーワード。新築物件を購入するより安く住み替えられるし、これまで居住していた住宅をリノベ賃貸物件として活用することもできる。

また、老後資金が不足したら、「リバースモーゲージ」での借入も検討したい。リバースモーゲージとは、老後資金を貸し付けるためだけの融資で、自宅を担保に借りることができるもの。返済は借主が死亡後に自宅を売却して行うので、借主生存中に返済義務は発生しないし、生存中は自宅に住み続けることもできる。

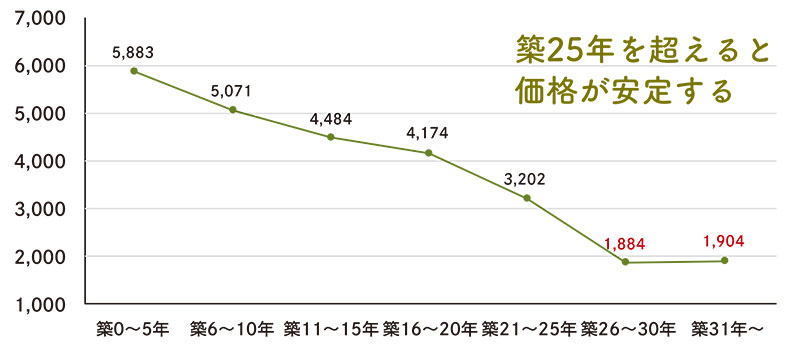

中古マンションの築年帯別平均価格

出典:(株)不動産経済研究所

【POINT!】

住宅は資産として運用する視点も持ち合わせたい。中古マンションは築25年を超えると価格が安定するため選択肢も多く、リノベして家賃を上げて貸し出すことも可能。子育て期から住み替えを前提にして物件選びもいい選択と言えるだろう。

終活

株式会社鎌倉新書が2020年に行った「第4回お葬式に関する全国調査」(インターネット調査、有効回答数:2,000 件)では、葬儀にかかった合計費用は全国平均で208万200円であった。お墓の消費者全国実態調査によると墓の平均購入価格は169.0万円。葬儀とお墓にかかる終活費用で400万円近いお金が必要になる。必ずしも必要ではないかもしれないが、老後資金の1つとして終活費用についても頭に入れておいた方がよいだろう。

【POINT!】

葬儀とお墓を合わせると400万円ほど。家庭や地域、文化によって工程が異なる点も多いため、あらかじめ家族内で話し合っておくことが重要だ。

学び直し

高齢になれば「学び直したい」という気持ちは強くなるもの。そこで、豊かな老後を送るためのキーワードの1つとして注目されているのが「リカレント」(学び直し)だ。

文部科学省は4,000以上の大学・専門学校などの講座情報や給付金などの情報を提供する「マナパス」の運営のほか、大学が企業やハローワークなどと連携して就職や転職に役立つプログラムを提供する「大学リカレント教育推進事業」を行っており、それらは高齢者でも活用することができる。この他、地域で開催されるシルバー大学や、各種講座へ参加してみるのもよいだろう。

【POINT!】

文科省が運営する「マナパス」では講座情報と合わせて給付金の情報も提供している。スキルだけでなく新たなコミュニティが増えれば、人や社会からの疎外感も軽減されるだろう。

健康

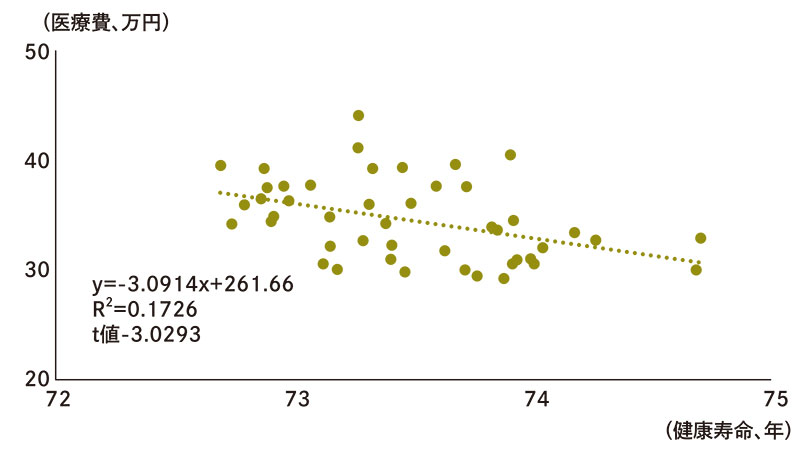

健康であれば豊かな日常を送りやすいことはもちろん、医療費もかからない。豊かな生活を送るためには健康を維持することも非常に重要だ。2017年の1人あたりの医療費は75歳以上で92万2千円だ。つまり75歳以上になると年間10万円程度を自己負担しなければならない。健康寿命が長い都道府県の1人あたりの医療費は、約3万1千円安くなると内閣府が発表している。金銭的に豊かな生活を送るためにも、健康を意識して生活していこう。

健康寿命と1人当たり医療費

出典:内閣府 経済財政白書 地域の経済2019

【POINT!】

健康寿命が長い地域の医療費は約3万1千円安くなると見込まれている。そのため健康への投資は長期的に見ると、大きな利益が生まれるといえる。お金のためだけでなく、豊かな老後を送るためにも日頃から運動や食事には気を付けたい。

教えてくれた人

手塚大輔さん

地方銀行に8年勤務し、住宅ローン・カードローン・フリーローンなど個人ローンの他、事業性融資・創業融資など幅広い業務を担当。ファイナンシャルプランナーの資格を有する、100件あまりのフリーローン、住宅ローン数十件、その他に投資信託・個人年金・国債販売も取り扱う。現在は、飲食店のオーナーを務める傍ら、金融ライターとして大手メディアに数多く寄稿。

文:手塚大輔

FQ JAPAN VOL.68(2023年秋号)より転載