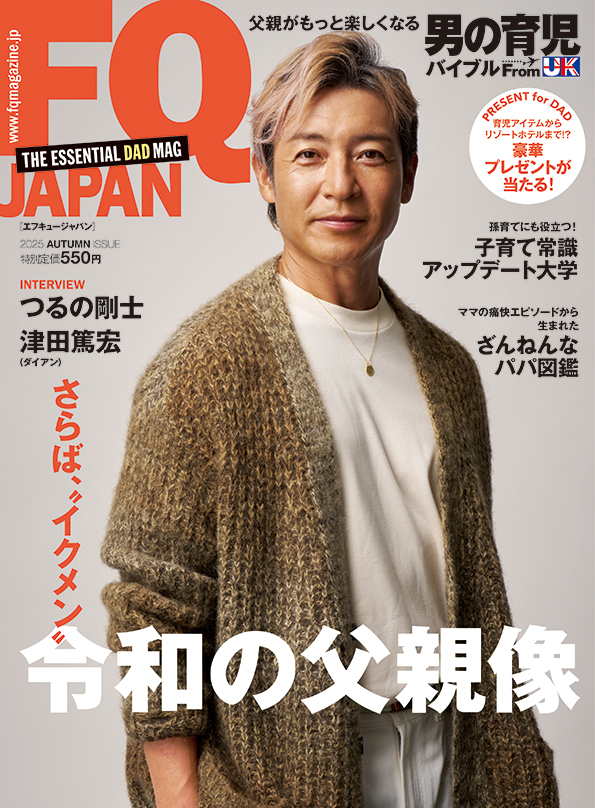

令和の父親像とは?現代パパの新しい家族との関わり方と“これからの父親”の姿

2025/11/12

本記事に登場するのは、Daddy Support協会の代表であり、今年の夏にスタートした「共育プロジェクト」の推進委員を務める平野 翔大さん。本誌編集長を聞き手とし、これからの父親の在り方などについて語ってもらった。

理想の父親像に

苦しめられる父親たち

林 平野さんはこれまでに、たくさんのパパと関わってこられたかと思います。令和のパパたちには、どのような特徴が見受けられるでしょう?

平野 今は、昭和生まれから平成生まれまで、さまざまな世代の父親がいます。世代が変われば価値観も変わる傾向があり、父親たちの価値観も多様です。加えて、地域差もあります。地域ごとの意識の違いを痛感することがとくに多かったのは、4〜5年前ですね。都会では「父親も子育てするのが当たり前」という認識が浸透していたのに対し、地方では「父親が育児をしたり育休をとったりする必要はない」という考えがまかり通っていました。ただ、2023年4月に育児介護休業法が改正され、大企業に対し、男性育休の取得率の公表が義務づけられたことが転機に。以降、「父親も育休を取るもの」という考えが、広く受け入れられるようになったと感じました。

林 男性の子育てや育休の重要性が認知される以前に、理想の父親像を表す「イクメン」という言葉が広く知られるようになりました。この言葉は社会にどのような影響を与えたと思いますか?

平野 イクメンという言葉が知られるとともに、男性も育児をするものだという雰囲気がつくられたので、この点は評価されるべきだと思います。ただ、ある時からイクメンという言葉が一人歩きし、過剰な理想の押しつけが見受けられるように。育児をするのはもちろんのこと、家事にも積極的に取り組み、さらにはしっかりと稼いでくる男性を“イクメン”として、もてはやす動きが生まれてしまいました。

当初、イクメンは「育児を楽しむ父親」を表す言葉でしたが、徐々に「育児、家事、仕事をしっかりとこなす完璧な父親」を表す言葉として使われるケースが増えました。その結果、イクメンという言葉に縛られ、苦しくなってしまう男性がでてきました。また、育児のハードルがいたずらに高くなったために、育児に対してネガティブな印象を抱く人も増えたと思います。

育児と仕事の両立のために

取得するのが育休

林 男性育休については、どのようにお考えでしょう? 1カ月未満の短期間の育休しか取得できなかったり、「取るだけ育休」のケースが見受けられたりと、男性育休については課題が多いです。

平野 育児の経験がない人が育児をする場合、もっとも必要なのは時間です。赤ちゃんと接する時間をしっかりと確保しなくては、何も始まりません。育児のスキルが全くない人であれば、3か月間ほどの育休が必要でしょうね。

林 男性育休の取得期間に関しては、“矛盾”のようなものが見受けられます。育児のスキルがある人は1か月以上の育休を取るのに対し、育児のスキルがない人は、ごく短期間しか育休を取らない。「自分には育児はできないから、家にいても意味がない」というのが、後者のパパの言い分です。

また、妻側にも「夫が家にいると家事が増えがちだから、会社に行ってくれた方がラク」といった本音があり、双方の意向が一致してしまっているパターンもあります。ただ、夫婦で育児に取り組むと決めたなら、パパもきちんと育休を確保する必要がありますよね。先ほど平野さんが、育児のスキルがない人であれば3か月は育休が必要とおっしゃっていましたが、3か月以上の育休の重要性は、あまり知られていないかもしれません。

平野 育休が終わった後のことも、しっかりと考える必要があります。会社に復帰するのと同時に、残業などで帰宅が遅い生活が再び始まり、育児に時間を割けなくなる父親が多いのが現状です。加えて、一定数いるのが、育児と仕事を両立させようとして苦しくなってしまう父親です。日中はフルで仕事をし、帰宅後は育休期間と同様、育児や家事に積極的に取り組んだところ、自分が休む時間が全くなくなり、メンタルヘルスが損なわれてしまうというパターンです。

そういう事例もふまえると、育休期間は育児と仕事を両立するための、準備期間と捉える必要があります。例えばですが、仕事の合間のすき間時間を使って哺乳瓶をきれいにし、溜まっていた洗濯物も洗う。赤ちゃんが泣いたらあやし、寝かしつけたらすぐに仕事に戻る、といったふうに育児や家事、仕事をこなすのが理想です。育休期間は、これらを要領よくこなすためのスキルを養う期間だと捉えるべきでしょう。

話し合いの不足が生む

家庭内の不均衡

林 夫婦ともに無理なく、楽しく育児をするには、どのようなことが必要だと思いますか?

平野 まず、パートナーとの話し合いは必要不可欠だと思います。パートナーとの対話が不足しており、お互いの意思のすり合わせがうまくできていない家庭は、夫か妻のどちらかに過剰に負担がかかった状況に陥りがちに。裏を返せば、話し合いをとおして双方の意思に沿った選択ができれば、夫婦双方のワーク・ライフ・バランスが実現しやすくなります。「夫は仕事に専念し、妻は専業主婦になって家事と育児を引き受ける」といった選択をするのも、それが話し合いをしたうえでの選択であれば、問題ないと思います。

林 パートナー同士の対話が不足している家庭は、かなりある印象です。パートナーにどのような負担がどれほどかかっているかを、把握できていない人は多いと思います。

平野 そうですね。また、保育園や学校の選定、受験、入学と、イベントが目白押しなのが子育てであり、親は都度、意思決定をしなくてはいけません。これらの意思決定はストレスがかかる大変な作業ですが、お母さんがこの役目を一手に引き受けているケースが多いです。母親にかかっている負担を減らすためにも、お父さんたちにはぜひ、育児にまつわる意思決定に参加してほしいですね。

企業、行政、社会が

親の負担を減らせるように

林 平野さんが考える、令和のパパの理想像とはどのようなものでしょう? また、パパの理想像を現実のものにするために、ダディサポート協会や共育(トモイク)プロジェクトの推進委員として、取り組んでいる活動について教えてください。

平野 親が自己を犠牲にすることなく、楽しく育児できる環境をつくることが、もっとも大事だと思っています。そのためにも、社会や行政、企業が親の負担軽減を支援する仕組みをつくらなくてはいけない。こうした仕組みづくりをするべく、さまざまな機関に情報提供と提案をしています。

最近では、行政に対して「子育て支援センターの託児スペースの隣に、親専用の休憩スペースを設けては?」との提案をするなどしています。

林 子どもは可愛いですが、つきっきりで長時間、お世話をするのは難しいもの。子どもを安心して任せられて、なおかつ親が休める場所は、重宝すると思います。

平野 行政には「育児の直接支援だけでなく間接支援も重要」とも、よくお伝えしています。親が休んだり心地よく過ごせる機会や場所を提供するのも、充分な育児支援になりますので。行政だけでなく企業にも働きかけをしており、近年では、管理職を対象とした研修などを行っています。現在の管理職の多くは、「男性の子育て」に馴染みがない世代で、育休を取得する男性社員やその同僚への対応の仕方をよく知りません。そうした管理職の方々に男性育休について正しく知ってもらい、そして実践してもらうことで、ほかの企業にとって“模範”となる事例をつくりたいですね。

また、父親側も、意識を変えていかなくてはなりません。周囲からのサポートのもと育休を取るのであれば、企業に対して責任を果たすべきですし、育休取得後、育児と仕事を両立できる環境を得たいと思ったら、企業側にプレゼンテーションするべきです。親と企業、行政、社会が一体となって、育児に取り組む文化をつくっていきたいですね。

令和の父親が大切にしたいことは?

平野さん:親の健康と幸せが、子どもの健康と幸せの源になります。

林さん:健全な対話を重ね、お互いの“ベスト”を見つけましょう。

PROFILE

平野 翔大(しょうだい)さん

産業医・産婦人科医。現場での勤務経験から、男性による育児の必要性に気づき、2022年に「Daddy Support協会」を設立。今年7月、「共に育てる」世の中を目指す「共育(トモイク)プロジェクト」の推進委員に就任。

林 憂平(ゆうへい)さん

2016年にアクセスインターナショナルに入社後、広告営業や新規事業の立ち上げなどを経験。現在は、同社の執行役員および『FQ JAPAN』の編集長を務める。2020年に男児を授かり、2カ月間の育休を取得した。

写真・文:緒方よしこ

FQ JAPAN VOL.76(2025年秋号)より転載